War ich gut?

Aber schon da habe ich gemerkt, dass ich keinerlei Kompass habe, ob das, was ich da jetzt gespielt habe, irgendwie gut war. Es gab zwar so ein vages, diffuses Gefühl, dass es irgendwie ok gewesen sein könnte, und auch dafür, was vielleicht noch besser zu machen sei. Aber irgendwie verliert man komplett das Bewusstsein für das eigene Sein. Während es mir im normalen Leben so geht, dass ich mir wenigstens einbilde, einigermaßen zu wissen, was ich tue und wie ich dabei wahrscheinlich wirke, und das ja auch benutze, um Situationen zu meistern, ging mir das hier auf einmal ganz anders. Aber warum?

Im normalen Leben bin ich permanent damit beschäftigt, so etwas wie Identität zu konstruieren oder tue es einfach, allein schon dadurch, dass es ja gewisse Kontinuitäten gibt, also Handlungen, die zu anderen Handlungen führen, sich so etwas wie Geschichte bildet.

Aber hier war ja alles, was das hätte sein können, ausgedacht. Ich bin weder Ehemann, noch habe ich Kinder. Auch glaube ich von mir, mich nicht wie ein Arschloch zu verhalten. Dennoch musste ich das jetzt sein, in meinem Körper mit meiner Stimme. Und wenn ich so darauf schaue, wundert es mich auch gar nicht mehr, dass ich so abhängig davon war, was der Regisseur sagen würde. War es gut? War ich gut? Ja, alles gut. Ok, schön, er war zufrieden. Wie gesagt gab es Momente, in denen ich während des Spielens irgendwie sicherer war als in anderen. Das sind die, in denen ich etwas so schwer Greifbares wie wirklichen Kontakt gespürt habe zu meiner „Ehefrau“ und meinem „Sohn“.

Was ich glaube vom Schauspiel verstanden zu haben, ist, dass man tatsächlich nicht darstellt, sondern zu der Figur wird in dem Moment. Und da beginnt das, was den Unterschied zu hinter der Kamera so riesig macht.

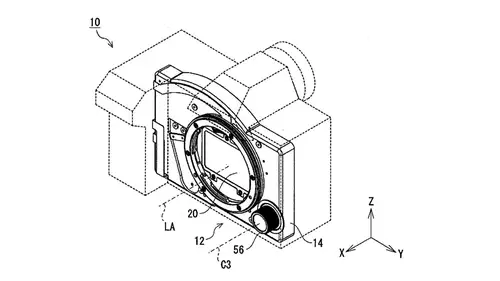

Dort bin ich safe, kann mich immer wieder in meine privaten Gedanken zurückziehen, habe ein Instrument, ein Medium, mit dem ich vermittle zwischen mir als Person und dem wie auch immer gearteten künstlerischen Ergebnis. Sei es eine Lampe, die ich anschalte, Make-up, das ich auftrage, ein Mikrofon, mit dem ich aufzeichne, oder eine Kamera, die ich einrichte und bewege.

Kein Rückzugsraum vor der Kamera

Beim Schauspielen bin ich selbst das Medium. Und ja, das ist verwirrend. Und irgendwie auch ein bisschen gestört. Godard hat Schauspieler, glaube ich, als liebenswerte Kranke bezeichnet. Und doch ist die ursprüngliche Krankheit vielleicht nicht das, was man Schauspielern gemeinhin als Klischee unterstellt, nämlich Egozentrismus. Ganz so einfach ist es nicht. Diese Zuschreibung, die ich selbst oft genug gedacht habe, bevor ich den Seitenwechsel erlebte, ist, glaube ich, oft nur ein Ausdruck von Ängsten vor der eigenen Courage oder entsprechend Neid vor der Courage der anderen. Denn eines muss man als Schauspieler tun, und zwar nicht aus klinischen Gründen, sondern weil es die Aufgabe, ja die Verantwortung dieser Arbeit ist: man muss sich zeigen. Etwas zurückhalten, das funktioniert nicht.

Auch das durfte ich erfahren. Bei der zweiten Szene, die wir gedreht haben, passierte mir, wovor ich Angst hatte, ohne es zu wissen. Ich ließ mich anstecken vom Streß des Sets, wir waren im Verzug, und es sollte alles schnell gehen. Daher probten wir die Szene nicht und es sollte gleich gedreht werden. Dann klappte es nicht. Ich fand nicht hinein in das, worum es dem Regisseur für meine Figur ging. Und ich war nicht flexibel genug, von dem, was ich mir zurechtgelegt hatte, Abstand zu nehmen und für mich zu übersetzen, was er mir als Anweisung gab. Die Folge war eine Blockade, die dazu führte, im Kopf eine Lösung finden zu wollen. Nur führt das, und das wiederum habe ich ganz klar gespürt, dazu, nicht mehr zu spielen sondern tatsächlich darzustellen. Ich habe versucht, das zu machen, was der Regisseur von mir sehen wollte. Aber eben bewusst, indem ich gleichzeitig darüber nachdachte, was jetzt wohl das Richtige zu tun, wie der Satz richtig zu betonen sei. Dabei kam nichts raus, was sich für mich auch nur annähernd wie gutes Schauspiel anfühlte. Eher kam ich mir vor wie eine Kasperlefigur, ein fremdgesteuertes Objekt.

Noch schlimmer war, dass der Regisseur sich irgendwann zufrieden gab, es war schließlich keine entscheidende Szene, meinte er, und mit der Hauptdarstellerin zum Rauchen verschwand. Wow, wäre es nicht so irritierend gewesen, hätte ich laut auflachen müssen, so sehr fühlte ich mich wie ein verlassenes Kind in dem Moment, das eifersüchtig auf die Zuwendung zur anderen reagiert und zugleich wütend auf diese Unverschämtheit. Da war also noch eine neue Dimension ziemlich purer Gefühlsenergie, die ins Spiel kam: Befindlichkeiten in kindlicher Reinform. Nicht schlecht.