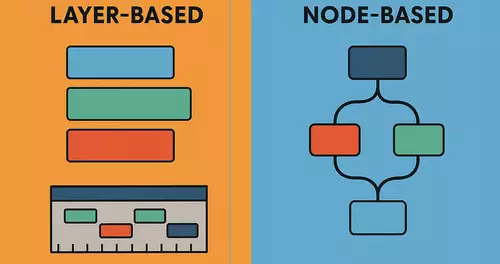

Vorneweg gesagt: Man kann die meisten Compositing-Projekte sowohl mit Nodes als auch mit Layern stemmen. Allerdings lassen meistens spezielle Projekteigenschaften das Pendel für einen bestimmten Workflow ausschlagen. Bevor man hier selber eine fundierte Entscheidung treffen kann, sollte man daher die fundamentalen Unterscheide der beiden Compositing-Methoden kennen.

Layer - intuitiv gestapelt

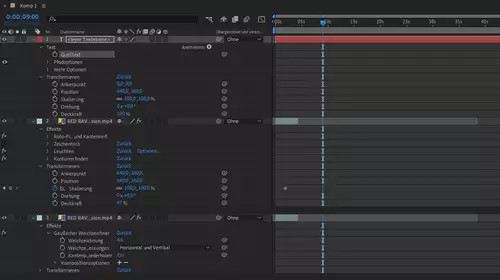

Wer in die Videobearbeitung einsteigt, kommt in der Regel zuerst mit einer Timeline in Kontakt. Bei einem Medium, welches sich über die Zeit verändert (Audio oder Video) ist eine Zeitleiste wohl die Darstellungsform, welche man am leichtesten ohne weitere Erklärungen begreift. Denn für die meisten Anwender ist es intuitiv leicht zu verstehen, dass sich der Zeitablauf eines Projektes entlang der X-Achse bewegt.

Wer Vorwissen aus der Bildbearbeitung hat, der ist sicherlich schon einmal mit Ebenen (Layern) in Kontakt gekommen. Die einzelnen Spuren entlang der Y-Achse repräsentieren die gleiche Idee von Ebenen. Jede Spur überdeckt dabei prinzipiell alle Spuren darunter, jedoch lässt sich angeben, ob eine Spur an bestimmten Stellen durchsichtig sein soll, damit die Spuren darunter durchscheinen können. So kann zum Beispiel ein Titel auf einer Spur über dem eigentlichen Video liegen.

Eine Transparenz kann entweder für den ganzen Clip definiert werden (und beispielsweise eine Blende erzeugen, wenn sich die Transparenz über die Zeit verändert). Aber es können auch einzelne Bereiche freigestellt bzw. ausgestanzt werden, beispielsweise durch einen Key oder eine Maske.

Grundsätzlich entspricht eine solche Timeline bereits einem layerbasierten Composting-System wie After Effects. Allerdings sind Compositing-Systemem in der Regel mehr darauf ausgelegt, die zahlreichen Parameter der einzelnen Effekte effektiv zugreifbar zu machen, während in einem Editing-System in der Regel die Clips als Thumbnails zur besseren Orientierung bei längeren Schnittprojekten dargestellt werden.

Nodes - alles hängt mit allem zusammen

Die wohl größte gedankliche Einstiegshürde bei einem Node-basierten Compositing System ist die Tatsache, dass es hier keine direkt sichtbare Darstellung der Zeit gibt. Man sieht einem Node nicht an, wie lange er "dauert" und wo er im zeitlichen Ablauf des Projektes anfängt. bzw. aufhört. Zudem können Nodes in der Regel viel mehr verkörpern, als einen Videoclip. Ein Node kann ebenso ein Bild, ein Effekt, eine Transformation, eine Maske oder auch eine Kombination aus vielen anderen Nodes sein.

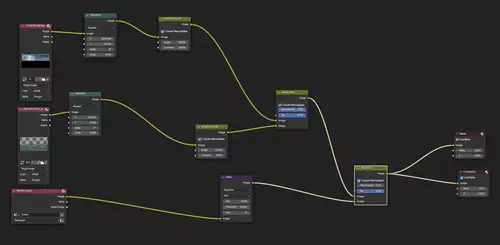

Ein weiteres Merkmal von Nodes sind deren Anschlüsse. Nodes haben unterschiedliche Ein- und Ausgänge, über welche Daten in und aus dem Node fließen können. Hierfür werden sie mit anderen Nodes verbunden. Blickt man auf die Ansicht eines Node-Compositings, so sieht man in der Regel in den vielen Verbindungen erst einmal nur Nudelsalat (weshalb ein berühmtes Open Source Compositing-System auch nach der japanischen Nudelsuppe "Ramen" genannt wurde).

Flexibel mit Struktur

Doch dieses scheinbare Chaos hat handfeste Vorteile: Node-basierte Systeme wie Nuke oder Fusion erlauben eine extrem flexible Arbeitsweise. Jede Änderung, jeder Effekt und jede Maskierung lässt sich als eigener Node anlegen und beliebig in den Workflow einfügen. Dadurch bleibt die Struktur des Projekts stets anpassbar und nachvollziehbar – auch wenn die Komplexität das gesamten Projektes undurchschaubar aussehen kann.

Da jeder Effekt, jede Maskierung und jede Korrektur als eigenständiger Node existiert, lassen sich Anpassungen problemlos vornehmen, ohne andere Elemente in der Struktur "angreifen" zu müssen. Anders als bei einer starren Ebenen-Hierarchie kann man Effekte einfach umsortieren, entfernen oder neue Schritte dazwischenschalten.

Zudem kann die mögliche Verschachtelung von Nodes eine bessere Übersicht bei hoher Komplexität ermöglichen. Während in einer Timeline mit Dutzenden Ebenen schnell der Überblick verloren geht, zeigt ein Node-Graph klar, welche Effekte auf welche Bildquellen wirken. Durch die Verknüpfungen sieht man prinzipiell, wie Daten durch das Compositing fließen – gerade bei aufwendigen, visuellen Effekten, in denen viele Bearbeitungsschritte ineinandergreifen.

Ein weiterer Node-Vorteil ist die theoretische Wiederverwendbarkeit von solchen Node-Kombinationen: Häufig genutzte Node-Ketten lassen sich als Gruppen wie Makros speichern und an anderer Stelle oder sogar in anderen Projekten einsetzen. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für konsistente Ergebnisse – etwa wenn bestimmte Looks oder Effekte in einer Produktion an vielen Stellen benötigt werden. Auch hier lassen sich dann Veränderungen prinzipiell "global" im Projekt steuern und verändern.

Parametrische Kontrolle

Im Mittelpunkt professioneller Compositing-Systeme steht immer die präzise parametrische Kontrolle - egal ob mit Layern oder Nodes. Nodes können hier jedoch noch einen speziellen Vorteil für sich verbuchen. Da jeder Node als eigenständiges Modul agiert, lassen sich alle Einstellungen an eben dieser einen Stelle im System justieren, ohne dass sich ungewollte Wechselwirkungen mit anderen Ebenen ergeben. So lässt sich beispielsweise ein Node als Weichzeichner (Blur) definieren und mit zahlreichen anderen Nodes im Compositing verbinden. Eine Änderung der Intensität des Weichzeichners wirkt sich dann direkt auf alle anderen Nodes im Projekt aus, die mit diesem Node verbunden sind. Diese potentiell granulare Steuerung macht Node-basierte Systeme besonders für anspruchsvolles Keying, Farbkorrektur oder auch 3D-Compositing attraktiv.

Fairerweise soll nicht unerwähnt bleiben, dass über Nesting auch Layer zusammengefasst und strukturiert werden können. Allerdings kann es hier leichter vorkommen, dass man für eine kleine Änderung dann auch tief in diese Strukturen eintauchen muss.

Kollaboration und Teamwork

In größeren Produktionen, insbesondere bei Film- und VFX-Projekten, arbeiten oft mehrere Artists gleichzeitig an einem Compositing-Projekt. Hier haben Node-basierte Systeme einen klaren Vorteil: Da jeder Node prinzipiell unabhängig bearbeitet werden kann, lassen sich Arbeitsbereiche besser aufteilen. Ein Artist kann an Masken feilen, während ein anderer Farbkorrekturen anpasst, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Zudem ermöglichen viele Node-basierte Tools wie Nuke eine bessere Versionierung und Scripting-Unterstützung, was in Pipeline-Workflows essenziell ist.

Layer-basierte Systeme machen hier mit ihrem linearen Aufbau tendenziell Probleme. Wenn zwei Personen gleichzeitig an verschiedenen Ebenen in einem Projekt arbeiten, kann es leichter zu Konflikten kommen.

Performance und Renderoptimierung

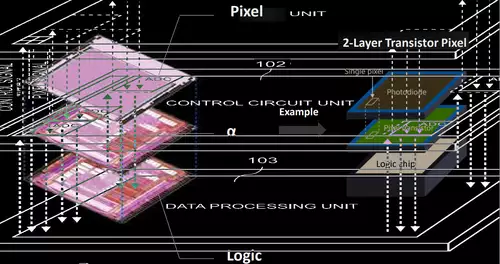

Node-basierte Systeme sind zudem oft effizienter, wenn es um komplexe Berechnungen geht. Da jeder Node in der Regel stark parallelisierbarer GPU-Code ist, kann der Workflow relativ leicht auf einer Grafikkarte skaliert werden. Unnötige Berechnungen lassen sich zudem leicht vermeiden, indem man bestimmte Nodes deaktiviert oder Zwischenergebnisse zwischenspeichert (Caching).

In Layer-basierten Systemen wird hingegen oft die gesamte Timeline gerendert, was bei vielen Effekten und Überblendungen zu höheren Rechenlasten führen kann. Zwar gibt es auch hier Pre-Composing und Cache-Optionen, doch die granulare Kontrolle über einzelne Berechnungen ist in Node-Umgebungen meist präziser.

Nicht nur Vorteile

Doch der Node-Ansatz hat auch Schattenseiten. Die größte Hürde ist die steile Lernkurve, besonders für Nutzer, die von Layer-basierten Systemen wie After Effects kommen. Die abstrakte Darstellung ohne klare Zeitachse erfordert ein Umdenken, und selbst einfache Aufgaben wirken zunächst ungewohnt und kompliziert. Während man in einer Timeline auf einen Blick erkennt, wie lange ein Clip dauert oder wann ein Effekt einsetzt, muss man in Node-basierten Programmen oft eine separate Timeline öffnen, um Zeitbezüge zu prüfen. Das kann den Workflow verlangsamen, besonders bei vielen Szenen und Schnitten.

Zudem besteht die Gefahr der Unübersichtlichkeit: Wenn Nodes nicht sauber organisiert oder kommentiert werden, verwandelt sich der Graph schnell in ein undurchdringliches Knäuel aus Verbindungen – der besagte "Nudelsalat". Disziplinierte Benennung und strukturierte Gruppenbildung sind ab einer gewissen Projektgröße darum fast immer zwingend notwendig und erfordern zusätzlichen Aufwand. Bei Layern ist dagegen die Struktur schnell mit einem Blick zu erfassen: Alle Ebenen, die höher liegen, verdecken teilweise die Elemente darunter. Bis zu einer gewissen Komplexität erklärt sich der Aufbau des Projektes mit Layern somit meistens "auf einen Blick".

Layer oder Nodes – Das Werkzeug muss zum Projekt passen

Die Entscheidung zwischen den beiden Ansätzen hängt somit stark vom Projekt und den eigenen Arbeitsgewohnheiten ab:

Layer-basierte Systeme glänzen dort, wo intuitive Bedienung und klare Zeitabläufe im Vordergrund stehen. Sie eignen sich besonders für Einsteiger, da die Timeline-Darstellung vertraut und leicht zu erfassen ist. Gerade für Motion Graphics und Animationen, bei denen zeitliche Abfolgen eine dominante Rolle spielen, ist der Layer-Ansatz darum oft die beliebtere Wahl. Auch wenn es um schnelle , kleine Projekte geht – etwa aus der Schnitt-Timeline heraus – bietet die Ebenen-Struktur meist den direkteren Zugriff.

Node-basierte Systeme hingegen punkten bei komplexen Compositing-Aufgaben, wie sie in der Film- und VFX-Produktion üblich sind. Wenn viele Effekte und Masken ineinandergreifen, erlaubt der Node-Graph eine präzisere Steuerung. Auch für technisch orientierte Anwender, die Wert auf maximale Kontrolle über jeden Bearbeitungsschritt legen, ist dieser Ansatz oft die erste Wahl.

Während ein Layer-basiertes System wie After Effects für viele Nutzer intuitiver ist, bieten Node-basierte Systeme wie Nuke oder Fusion eine mächtigere und flexiblere Arbeitsweise – allerdings auf Kosten einer steileren Lernkurve. Der beste Weg ist natürlich, beide Ansätze zu beherrschen und dann je nach Aufgabe das passende Werkzeug zu wählen. Am Ende kommt es jedoch vor allem darauf an, welcher Workflow besser zum Projekt (und zum eigenen Talent) passt.