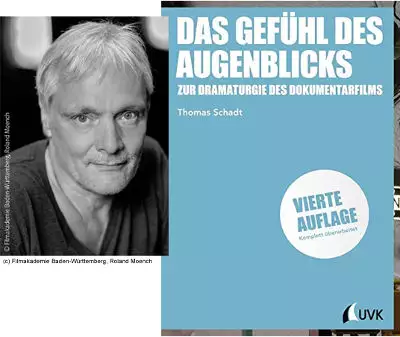

Als Standardwerk zum Thema darf man mittlerweile Thomas Schadts Buch über die Dramaturgie des Dokumentarfilms bezeichnen. Wir haben die Neuauflage zum Anlaß genommen, uns mit dem Autor über die aktuelle Situation des Dokumentarfilms zu unterhalten – ein Genre in Auflösung – und die nicht sehr rosigen Berufsaussichten klassischer Dokumentarfilmer. Aber auch über die Gründe, weshalb man dennoch nicht pessimistisch sein sollte. Außerdem über Glaubwürdigkeit im Zeitalter des Mißtrauens den Medien gegenüber, den Unterschied zwischen Dramaturgie und Storytelling, die Rolle des Fernsehens und vieles mehr.

Thomas Schadt ist Professor an der Filmakademie Baden-Württemberg (Regiefach Dokumentarfilm) und seit 2005 auch der Direktor der Akademie. Er arbeitet seit 1983 als freier Dokumentarfilmer Produzent, Kameramann und Autor. Mit über 50 Filmen gehört er zu den bedeutendsten Regisseuren und Dokumentaristen Deutschlands.

Realismus kann man in vielen Ausdrucksformen transportieren

Herr Schadt, Ihr Buch "Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms" erschien erstmals in 2002 und ist nun in einer 4. Ausgabe verfügbar.

Ja, es hat mich sehr gefreut, daß der UVK Verlag eine vierte Auflage macht. Das Buch ist ja seit fünfzehn Jahren auf dem Markt – ich habe es nun komplett entstaubt und für die Gegenwart aktualisiert.

In den 15 Jahren hat sich einiges verändert, sowohl technisch als auch in der Medienlandschaft. Was würden Sie sagen sind die wichtigsten Veränderungen, die die Arbeit von Dokumentarfilmern tatsächlich verändert haben?

Eine komplexe Frage. Ein positiver Aspekt wäre sicherlich, daß es technische Möglichkeiten gibt, hochwertig zu Arbeiten, die preiswerter geworden sind. Die Entwicklung der Kameras spielt ja dem dokumentarischen Arbeiten in die Hände durch Aufnahmemöglichkeiten bis hin zum Handy, mittlerweile mit einer Qualität, die dafür absolut ausreichend geeignet ist.

Auch gibt es im Internet eine ganze Reihe neuer Ausdrucksformate, die vor 15 Jahren überhaupt noch nicht zur Debatte standen, also neue Möglichkeiten, in kürzeren Formaten dokumentarisch zu arbeiten. Gleichwohl ist natürlich die klassische oder traditionelle Situation in Deutschland, daß der Dokumentarfilm immer ans Fernsehen gebunden ist und auch an Gelder, die vom Fernsehen kommen, schwieriger geworden. Die Budgets in den Kulturredaktionen allgemein sind rückläufig. Ich weiß es ja vom SWR, wie dort mit Budgets umgegangen wird. Und da die Budgets für Kultur oder Dokumentarisches – der Dokumentarfilm ist ja eh immer irgendwo mit angedockt – gering sind, bieten sie, wenn sie noch geringer werden, weniger Möglichkeiten als vielleicht im Fiktionalen.

Der Dokumentarfilm tut sich definitiv im Fernsehen nicht leichter als vor 15 Jahren, eher schwerer. Und zwar eher in der Breite, vielleicht nicht in den Spitzen – wenn Andres Veiel einen Film über Beuys macht, dann hängen da auch Sendergelder mit drin, es ist also mehr oder weniger eine Senderproduktion. Aber das sind Ausreißer nach oben -- in der Breite ist es auch für unsere Talente hier in Ludwigsburg wahnsinnig schwer, Fuß zu fassen in den Sendern. Da tun sich fiktionale Regisseure leichter, was zur Folge hat, daß die Studenten, die hier Dokumentarfilm studieren, eher zum Fiktionalen neigen und da sehr gute Ergebnisse erzielen. Also diese Festlegungen brechen dann stückweise auf.

Damit meinen Sie jetzt Nachinszenierungen, fiktionale Aufarbeitungen, oder...?

Ganz gleich – wir haben ja bei uns hier in Ludwigsburg genug Beispiele von Leuten, die Dokumentarfilm studiert haben, die hochinteressante Spielfilme machen. Allen voran Anne Zohra Berrached mit "24 Wochen", das wäre das klassische Beispiel, aber es gibt auch noch andere. Sie spüren schon in der Ausbildung, daß ihre Berufsaussichten als klassische Dokumentarfilmer nicht so rosig sind und suchen dann andere Wege.

Sie sprechen ja im Buch von einem Genre in Auflösung, da es mittlerweile so viele verschiedene Formate gibt, die alle den Anspruch erheben, irgendwie ein Bild der Realität wiederzugeben.

Ja -- ich wurde ja immer als Dokumentarfilmer bezeichnet, aber habe irgendwann gesagt, eigentlich bin ich Dokumentarist, um zu sagen, daß natürlich das Abbilden von Realismus nicht dem Dokumentarfilm vorbehalten ist. Sondern Realismus kann man in vielen Ausdrucksformen transportieren – es gibt hochinteressantes Dokumentartheater, man kann fotografieren, ein Buch schreiben, oder das in einen Spielfilm transportieren; es gibt mittlerweile Spielfilme, die realistischer sind als Dokumentarfilme.

Da diese traditionellen, gefühlten Grenzen einfach nicht mehr da sind, heißt das natürlich auch, daß sich das Genre neu bestimmen muß. Das meine ich mit Auflösen - es löst sich ja nicht auf, das dokumentarische Arbeiten, das gibt es ja nach wie vor in seinen Ausprägungen, aber es wird zum Teil anders verwendet. Nehmen wir noch einmal Anne Zohra Berrached als Beispiel – sie arbeitet mit Schauspielern, dreht eine fiktionale Story, die aber sehr am Realismus orientiert ist, arbeitet aber auch mit realen Protagonisten, die sich selber spielen. Eine solche Mischform gab es meiner Meinung nach so bisher nicht. Die Studenten erfinden einfach neue Möglichkeiten, dokumentarische Arbeiten in andere Zusammenhänge zu stellen. Und das ist spannend. Ich sehe da eher den Weg nach vorne, weil dieses Gejammere darüber, daß früher alles besser war, das ist schrecklich. Es entstehen neue Möglichkeiten, während andere Möglichkeiten geringer werden. Es ist einfach ein Wandel.

Authentizität und gefühlte Glaubwürdigkeit

Was macht das mit den Zuschauern -- sie nennen sie Wahrnehmungsamateure, was ich sehr schön finde. Blicken die da noch durch, ist das nicht verwirrend? Hängt vielleicht das, was sich aktuell ein bißchen als Vertrauenskrise in die Medien oder Bilder manifestiert, damit zusammen?

Nun, eine Vertrauenskrise in die Medien, die gibt es ja. Das ist eigentlich ein guter Begriff. Kam man vor 30 Jahren wie ich irgendwo mit einer Fernsehkamera hin, waren die Leute noch fast zu vertrauensselig. Da hat man sich eher gewünscht, daß sie vielleicht mal eine etwas kritischere Haltung haben. Das hat sich ja komplett umgekehrt. Statt dessen hat man das komplette Mißtrauen, nach dem Motto: ist ja eh alles Fake und dann will ich bezahlt werden, oder mich selber spielen, oder Regie führen, und jetzt gibt es noch die Stichworte Fakenews, alternative Informationen und was noch alles so aufkommt.

Es gibt also tatsächlich ein sehr hohes Mißtrauen in die Welt der Dokumentation oder des Dokumentarfilms, was die Frage aufwirft, worum geht es denn am Ende eigentlich noch? Ich würde sagen, darum, so etwas wie eine gefühlte Glaubwürdigkeit herzustellen. Meine These dabei ist, daß das nur gelingt, wenn sich der Autor, Filmemacher, Regisseur, wie auch immer, subjektiv so stark zu erkennen gibt, daß ich einfach weiß, wer steht denn für das, was ich da sehe. Das hat etwas mit einer Haltung zu tun. Eine Radikalisierung der Subjektivität hilft vielleicht eher, um wieder so etwas wie Authentizität herzustellen, und dann ist es vielleicht gar nicht mehr vorrangig, ob man erkennt, in welchem Genre gearbeitet wird, sondern da geht es dann tatsächlich eher um die Glaubwürdigkeit von Emotionen.

Das Gleichgewicht zwischen Information und Emotion scheint mir eher fragil zu sein, und sich offensichtlich auch eher in Richtung Emotion verschoben zu haben.

Das hat natürlich damit zu tun, daß das Fiktionale eher über das Emotionale funktioniert. Wenn du beim Spielfilm den Emotionsstecker nicht reinkriegst, dann schaltet der Zuschauer irgendwann ab. Bei einer Dokumentation könnte man das natürlich noch durch einen Informationsgehalt wettmachen, wenn man sagt, da steht dagegen eine Information. Aber was ist das dann für eine Information? Dieser Begriff neutrale oder objektive Information ist ja eh schwierig.

Vielleicht sollte man eher den Begriff der Sachlichkeit wieder hervorholen.

Es gibt ja die Formen, etwa Dokumentationen, Magazinen, Nachrichtensendungen, die durchaus noch mit diesem Label arbeiten, aber man sieht nicht erst seit Trump Präsident ist, wie schwer es ist, da noch einen Glaubwürdigkeitsfaktor zu erzeugen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, daß auch innerhalb der Information die Sachen am besten funktionieren, wo ich spüre, da ist ein Mensch mit Leib und Seele und Gefühlen, der versucht, mich über etwas zu informieren, worüber ich vielleicht nichts weiß.

Ein Beispiel: ich war neulich auf einer Veranstaltung, da war ein Hörfunkjournalist vom SWR, der hatte in Aleppo eine Hörfunkreportage in einem Hotel gemacht, und während er dort war, wurde das Hotel mit Bomben beschossen. Er hat dann ganz subjektiv seine Ängste beschrieben, wobei unter anderem zum Ausdruck kam, daß er sich wünscht, vom syrischen Regime beschützt zu werden. Was völlig irrsinnig ist, weil man ja eigentlich ständig sagt, das syrische Regime, der Diktator muß weg. Er hat sozusagen die Flucht nach vorne ergriffen und ganz angreifbare Gefühle zum Ausdruck gebracht. Das war wahnsinnig berührend und man hat alle Informationen, die damit verbunden waren, abgespeichert, weil man wußte, da ist einer mit verbunden, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht, sondern sagt, ich bin ein Mensch mit Ängsten, mit einer begrenzten Belastbarkeit, mit Herz und Seele. Und nicht einfach nur jemand, der Informationen ausspuckt.

Man hat in dieser Hinsicht als Dokumentarfilmer viel Verantwortung, seinen Protagonisten, der Realität und seinen Zuschauern gegenüber, Sie beschreiben das ja sehr schön in Ihrem Buch ua. wenn es um den Anspruch der Authentizität geht.

Genau, aber wie kann man dieser Verantwortung noch gerecht werden in einer Zeit, wo das Mißtrauen so groß ist? Ich habe ja immer schon von diesem doppelten, subjektiven Faktor gesprochen, daß es eine Balance ist zwischen dem, was hinter und dem vor der Kamera ist. Also dieses Atmen. Man atmet selbst, läßt aber auch die Welt und die Leute atmen, auf die man trifft, sonst kommt man wieder in eine andere Bredouille. Ich glaube, daß es immer wichtiger wird, diese Balance spürbar zu machen.

Aber kann man das lernen, zum Beispiel bei Ihnen in Ludwigsburg, oder ist das nicht so etwas wie ein Menschenideal – daß man ein guter Mensch sein muß, um ein guter Dokumentarfilmer sein zu können?

Man kann die Studenten an die Themen schon heranführen, indem man mit ihnen darüber spricht, und es ihnen in Filmbeispielen zeigt.

Die richtige Haltung?

Gar nicht die richtige Haltung, sondern daß es einfach überhaupt einer Haltung bedarf. Es kann ja durchaus sein, daß ich mit einer Haltung konfrontiert werde, die mich provoziert, oder die meiner eigenen Haltung konträr entgegen steht. Das ist aber immer noch besser als keine Haltung, weil dann kann ich mich an ihr reiben. Das ist ja der Punkt. Dann kommt wieder eine Form der Glaubwürdigkeit, denn die kann ja auch dadurch entstehen, daß ich etwas ablehne. Dann habe ich die Aufgabenstellung, mir zu überlegen, warum lehne ich das ab, warum mag ich das nicht. Vielleicht kommt man darauf: weil es mich unangenehm berührt und ich mich erstmal dagegen wehre, was aber vielleicht genau der Mehrwert ist. Das schreibe ich ja auch in dem Buch, daß es lange nicht mehr um diese Gefälligkeitsdramaturgie geht, sondern darum, wie man überhaupt etwas in den Leuten in Gang setzt

Insofern haben die Zuschauer auch mehr Verantwortung als früher, weil sie mehr selbst mitdenken und sich kritisch mit dem Gesehenen auseinandersetzen müssen. Aber eigentlich wird man ja eher mit einem hohen Unterhaltungsfaktor konfrontiert im Fernsehen…

Man muß da unterscheiden und vielleicht auch an sich selbst denken. Ich bin ja auch Konsument und ich will manchmal Filme sehen, wo ich mich zurücklehnen kann. Dann schaue ich mir halt so einen Blockbuster an oder einen Tatort, und das schippert so an mir vorbei weil mir grad danach ist, und dann habe ich an einer Unterhaltung teilgenommen, die ihre Aufgabe besser oder schlechter erfüllt. Das ist ok. Aber es braucht natürlich auch die Filme, die Gesellschaft reflektieren. Das ist dann nichts, wo du dich hinsetzt und konsumierst, sondern du mußt mitdenken. Ich will nicht bei jedem Film aktiviert werden, um Gottes willen, aber es muß die Filme geben, die mir sagen: Hallo, hier gibt es ein Thema, setz dich damit auseinander, stell dir mal drei Fragen und versuche, Antworten darauf zu finden.

Gibt es denn noch ein Publikum mit einer solchen Aufmerksamkeitsspanne? Im Internet gibt es ja die Tendenz, bei Artikeln dazuzuschreiben, wieviele Minuten es dauert, sie zu lesen, während man im dokumentarischen Videobereich vor allem kurze, eher stereotypische Videoportraits sieht. Wird das Publikum dadurch nicht verzogen?

Das ist mir alles zu schematisch. Es kann schon sein, daß wir zum Beispiel durch das Fernsehen und Internet weniger Zeit haben als früher, dem Zuschauer seine Rolle klarzumachen, aber die Aufgabenstellung ist trotzdem da. Es gibt Zweiminuten-Beiträge, die schaffen das, und andere schaffen es halt nicht. Es ist meiner Meinung nach weniger eine Frage der Zeit oder der Dauer, sondern es ist die Frage, wie schnell jemand sich und seine Haltung innerhalb seiner Arbeit vermitteln kann. Das kann man auch in zwei Minuten.

Ohne Krise gibt es keine Kreativität

Was würden Sie sagen ist der Unterschied zwischen Dramaturgie und Storytelling? Letzteres ist ein Modewort zur Zeit, aber bei Ihnen geht es um die Dramaturgie.

Jede Form von Storytelling braucht eine Dramaturgie, welche auch immer. Es gibt ja nicht nur diese klassischen Formen von Dramaturgie, die ich in jedem Buch über Drehbuchschreiben nachlesen kann, also Heldenreise, drei Akte, fünf Akte, sondern es gibt sehr viel mehr Formen von Dramaturgie. Dramaturgie ist ein in sich schlüssig aufgestellter Mikrokosmos, der für diesen einen Film ganz klar eine Strategie hat, wie er mit seiner Erzählform umgeht. Das kann unter Umständen non-narrativ sein, oder nicht-linear. Es können zwei Minuten sein oder fünf oder drei Stunden. Im Kino ist es etwas anderes als im Fernsehen.

Dramaturgie heißt für mich nichts anderes, als daß jede Art von einer erzählten Geschichte eine Form braucht, damit sie ihr Publikum findet. Das ist Dramaturgie.

Mir kommt es so vor, als gäbe es eine Inflation des Pseudo-Erzählens – überall kommt sogenanntes Storytelling zum Einsatz, im Firmenportrait, bei der Werbung, weil man erkannt hat, daß die Botschaften dann viel besser hängen bleiben.

Das ist eine Modewelle. Hier heißt Storytelling nichts anderes als eine Form, eine Geschichte zu erzählen. Jeder schreit im Moment danach, daß es eine Story oder Figuren braucht, um irgendwas emotional zu transportieren. Das ist ja beispielsweise in der Werbung ein ganz großes Thema. So catcht man die Leute am schnellsten. Das heißt aber nicht, daß es nicht noch andere Formen von Dramaturgien gibt, die genau so spannend sind oder spannender, aber für ein dafür aufnahmefähiges Publikum.

Wenn ich heute etwas erzähle, egal was es ist, muß ich mir überlegen, wer mein Adressat ist. Da hat die Werbung ganz andere Aufgaben als ein geförderter Arthouse-Film, oder ein Film auf Sat1, der Werbeeinnahmen generieren muß. Da unterliegt ja jeder ganz anderen Zwängen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Dramaturgie. Wenn die Leute extra ins Kino gehen und 15 Euro dafür bezahlen, habe ich mehr Zeit, weil ich kann davon ausgehen, daß sie nicht nach zwei Minuten wieder aus dem Kino gehen. Aber im Fernsehen ist das anders, dort schalten sie halt nach drei Minuten in ein anderes Programm. Das ist eine andere Aufgabenstellung. Für jede Ausdrucksform, für jedes Medium, das wir zur Verfügung haben, brauchen wir andere dramaturgische Überlegungen.

Im Fernsehen scheint es als könnte man keine Geschichte erzählen, ohne alles auf einen Protagonisten hin zu bürsten.

Die Not ist dort, ich habe keine Zeit, also muß ich ganz schnell jemanden anbieten, mit dem man sich identifizieren kann. Es ist der Versuch eines Patentrezepts, um darüber dann Informationen zu transportieren. Das kann funktionieren, aber muß nicht unbedingt funktionieren, und es schließt nicht aus, daß es nicht auch andere Formen gibt. Um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, was ist Storytelling und was ist Dramaturgie: Storytelling ist im Moment eine bestimmte Form von Dramaturgie, die möglichst schnell dem Zuschauer einen Zugang zum Thema verschaffen soll, aber es gibt auch andere Möglichkeiten.

Apropos Fernsehen, Sie plädieren im Buch ja für eine differenzierte Sicht auf die Rolle des Fernsehens: es ist der größte Auftraggeber und gleichzeitig der größte Verhinderer.

Es ist nach wie vor so, daß der Dokumentarfilm im Fernsehen überall da eine Chance hat, wo die richtigen Leute sitzen , also die Leute, die sich für das Genre interessieren. Die gibt es natürlich immer noch -- die wandern gelegentlich, aber es gibt Adressen, die sind seit Jahrzehnten gut, zB "Das kleine Fernsehspiel", oder "Junger Dokumentarfilm" beim SWR. Es braucht immer Leute, die die Qualitäten des dokumentarischen Arbeitens erkennen und bereit sind, das auf ihre formatierten Programmschienen einzulassen. Es hing immer schon und wird weiterhin an Personen hängen, weil der Dokumentarfilm, anders als die Unterhaltung oder der Sport, nicht per se irgendwo verortet ist.

Was schade ist, wir haben immerhin ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, da sollte es einen solchen Andockpunkt geben.

Ja, aber man hat das Gefühl, das ist so eine Liebhaberei von Fans, die viel schaffen innerhalb des Fernsehens, aber ohne diesen persönlichen Einsatz erscheint es mir oft so, daß der Dokumentarfilm keinen sicheren Grund hat im Fernsehen. Es hängt tatsächlich an Redakteuren und Redakteurinnen, und vielleicht an einer Hierarchieebene darüber, denn es ist immer gut, wenn ein Fernsehdirektor sagt, er will auch Dokumentarfilme sehen. Aber es hängt am Ende an der Einsatzbereitschaft und dem Willen von einzelnen Redakteuren.

Mit dem Crowdfunding ist es noch nicht so weit, daß man das ausgleichen könnte?

Nun, das probieren die Studenten ja hier auch, und man soll nichts unversucht lassen, aber die Möglichkeit, darüber einen Film zu finanzieren im Dokumentarischen ist nicht so wahnsinnig hoch. Da wäre dann vielleicht ein kleineres Budget beim Fernsehen eine bessere Basis.

Und sucht man sich einen Sponsor, ist man nicht mehr unabhängig.

Dann ist man nicht mehr frei – es kann gut gehen, wenn man einen findet, der sich nicht einmischt, aber beim Sponsoring, und das kenne ich von meinen Studenten, da ist immer die Gefahr, daß die mitreden. Das hat immer alles sein Für und Wider. Daß die Studenten mehr versuchen als über das Fernsehen oder die Förderung zu gehen, ist verständlich, und hat auch etwas Positives, das setzt kreative Kräfte frei. Jede Not setzt Kreativität frei, wenn die Beteiligten dazu bereit sind.

Krise als Chance?

Ja, das ist ein blöder Spruch, aber da ist was dran. Ohne Krise gibt es keine Kreativität... Konfliktfreie Kreativität, davon habe ich zumindest noch nie gehört. Ich bin daher auch nicht pessimistisch. Das habe ich von meinem alten Lehrer Klaus Wildenhahn, der schon vor 20 Jahren gesagt hat: das Dokumentarische durchläuft Wellen, aber niemand wird es abschafften. Es wird sich verändern und immer wieder in neuen und anderen Formen zum Vorschein kommen, solange es Leute gibt, die diese Form der Arbeit lieben und machen wollen. Das muß man pflegen, und wir sind angehalten, das an die Jüngeren weiterzugeben, und die müssen den Staffel dann auch irgendwann wieder weitergeben.

Sie haben mit Ihrem Buch auf jeden Fall eine schöne Hilfestellung am Start… Vielen Dank Herr Schadt, daß Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.

Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms ist im UVK Verlag erschienen; die 4. Auflage kostet 34,99 Euro -- unsere Rezension (zur 3. Auflage)