Wie schon im ersten Teil dieser Serie angesprochen, so lässt die Audioqualität der meisten Videoaufnahmen durchaus zu wünschen übrig – warum das so ist, und was getan werden kann, um eine bessere Tonqualität zu erzielen, ist Thema dieses Workshops. Denn ein guter Ton wertet jeden Videofilm merklich auf...

Töne sind Druckwellen

Was wir als Töne wahrnehmen, sind im Grunde genommen Druckwellen, die sich im Raum ausbreiten. Je weiter die Ton erzeugende Quelle von uns entfernt ist, desto schwächer die Druckwelle, die bei uns ankommt, und desto leiser der wahrgenommene Ton. Um exakt zu sein, so nehmen die Druckwellen an Stärke im Quadrat zum Abstand ab – das heißt, wenn sich der Abstand von einem Sprecher zum Mikrophon verdoppelt, wird die Tonstärke nicht halb, sondern nur noch ein Viertel so groß sein. Um ein Signal zu bekommen, das laut genug ist, muss der Ton dann höher gepegelt werden (dies geschieht via Automatik oder auch per Hand, siehe unten), was ein erhöhtes Hintergrundrauschen produziert.

Daraus folgt, dass man ein Mikrophon immer so nah wie möglich an die aufzunehmende Tonquelle und möglichst weit weg von unerwünschten Störgeräuschen platzieren sollte. Falls Sie sich je gefragt haben sollten, warum der mit dem eingebautem Kameramikro (wie in Abbildung 1 zu sehen) aufgenommene Ton so schlecht ist, so ist hier der Grund zu suchen. Denn diese Mikrophone sind nicht nur viel zu nah an einer Störquelle dran (nämlich der Kamera selbst mit elektronischem Surren und Bandtransport), sondern auch immer zu weit weg von dem, was sie aufzeichnen sollen.

Ein zweiter grundlegender Punkt in Sachen Tonaufnahme bleibt ebenso oft unbeachtet: alles, was bei der Aufnahmesituation an Geräuschen zu hören ist, wird aufgezeichnet. Es gibt nicht die Möglichkeit, Störgeräusche effektiv abzuschirmen, analog zur Wahl des Bildausschnittes, wo man ja weniger ansprechende Bildteile einfach außen vor lassen kann. Allerdings hat man bei externen Mikrofonen die Wahl zwischen unterschiedlichen Aufnahmecharakteristiken.

Aufnahmecharakteristiken

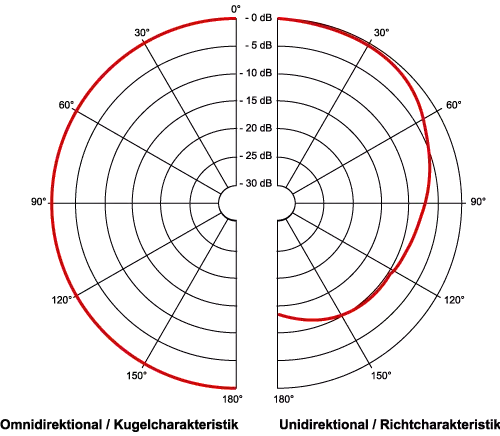

Je nach dem, wie groß der Bereich ist, aus dem Töne unverzerrt aufgezeichnet werden, spricht man von gerichteten oder ungerichteten Mikrofonen (siehe Abbildung 2). Letztere haben eine so genannte Kugelcharakteristik, und nehmen Geräusche gleichmäßig aus allen Richtungen auf. Sie eignen sich deshalb sehr gut, um ganze Soundkulissen aufzunehmen. Nur der Abstand zu den jeweiligen Tonquellen wirkt sich auf die Aufnahme aus – je näher, desto lauter, wie oben beschrieben. Ganz anders verhält es sich dagegen bei einem Mikrofon mit gerichteter Aufnahmecharakteristik. Hier werden Geräusche, die frontal auf das Mikro treffen, unverzerrt aufgenommen, während Töne, die seitlich auftreffen, gedämpft werden – ganz verschwinden sie jedoch nicht. Bei dieser Art Mikrofon ist es wichtig, dass sie genau auf die gewünschte Tonquelle gerichtet wird, weil der Winkel, in dem optimale Audioqualität erzielt wird, gering sein kann, vor allem bei extrem gerichteten Typen.

Links ist eine Kugelcharakteristik, rechts eine Nierencharakteristik eingezeichnet. Deutlich ist zu erkennen, dass ein Kugelmikrofon gleich empfindlich für Geräusche aus allen Richtungen ist (das Signal ist überall gleich stark), während bei dem gerichtetem Mikro Geräusche von vorne (0°) lauter aufgezeichnet werden als von den Seiten kommende. Allerdings sind Mikrofone oft unterschiedlich empfindlich für verschiedene Frequenzen, sodass in vielen Grafiken zum Vergleich zwei oder mehr Kurven eingezeichnet werden.

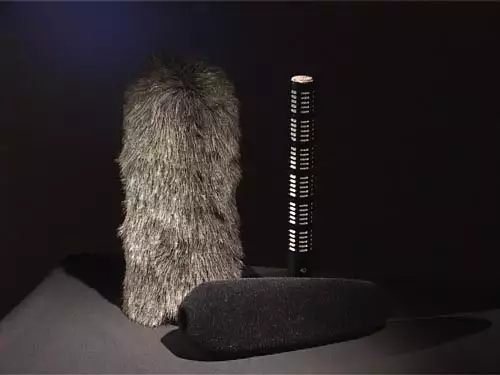

Im Gegensatz zu Kugelmikrofonen sind gerichtete Modelle sehr windempfindlich. Aus einer leichten Brise wird auf der Tonspur schnell ein pfeifender Windstoß. Wer im Freien dreht, kann zur Sicherheit zu einer besonderer Windschutzhülle aus Polyester-Vlies greifen, wie in Abbildung 3 zu sehen.

Mikrofontypen

Neben der Richtcharakteristik unterscheiden sich externe Mikros ebenfalls durch ihre Bautypen – neben den Standardmodellen, die auf Englisch auch ´Shotgun´ genannt werden (wie in Abbildung 4 zu sehen), gibt es auch einen ganz anderen Typ, nämlich Ansteckmikrofone, manchmal „Lavaliers“ genannt (auch kabellos erhältlich). Sie können leicht an der Kleidung einer Person befestigt werden, und sind relativ unauffällig. So gut wie alle Mikrofontypen, die beim Videofilmen zum Einsatz kommen, gleichen sich jedoch darin, dass sie Druckwellen mit Hilfe eines Kondensators in elektrische Signale umwandeln.

Außerdem gibt es verschiedene Arten von Stromversorgung. Bei Mikros, die ihre Stromspeisung aus der Kamera erhalten, spricht man von aktiver Phantomspannung. Hier sollten Sie, so Ihre DV-Kamera dies zulässt, den entsprechenden Wahlschalter "+48V" auf "on" schalten (siehe Abbildung 5). Rechnen Sie in diesem Fall mit einer leicht verkürzten Leistung des Camcorderakkus. Mikros ohne aktive Phantomspannung verlangen eine eigene Batterie. Deaktivieren Sie beim Gebrauch eines solchen Mikros die Phantomspannung und schalten Sie entsprechend auf "off". Ganz wichtig: immer darauf achten, Reservebatterien zum Dreh mitzubringen.

Wird in sehr lauter Umgebung (bei einem Konzert oder ähnliches) gedreht, kann über die „mic att“-Einstellung die eingehende Lautstärke um -20dB gesenkt werden, damit das Signal nicht zu stark ist. Wenn bei einer Kamera wie hier der Sony PD150, die zwei Audioeingänge bietet, mit nur einem Mikrofon gearbeitet wird, kann auch eingestellt werden, ob dieses auf beiden Kanälen aufzeichnen soll. Außerdem wird hier bei Bedarf die Phantomspannung eingeschaltet.

Wer ein externes Mikrofon an seiner Kamera anbringen möchte, muss darauf achten, dass entsprechende Anschlüsse vorhanden sind – am besten ein so genannter XLR-Anschluss, über den professionelle Mikros angeschlossen werden können (siehe Abbildung 6). Bei Consumer-Modellen findet sich in der Regel ein einfacher Chinchanschluß. Außerdem wird eine Befestigungsmöglichkeit an der Kamera benötigt, wenn der Ton nicht geangelt werden soll (siehe unten), oder das Mikro auf ein kleines Tischstativ gegeben wird (bei Interviews beispielsweise).

Manuelles Aussteuern

Videokameras bieten in der Regel zwei Ton-Aufnahme-Modi: manuelles Aussteuern oder automatisches, auch AutoGain genannt. Letzterer gleicht die Aufnahmepegel immer wieder an die Stärke des einkommenden Tons an, und tendiert deshalb dazu, leise Passagen laut zu pegeln und laute leise. Hier kann man bei der fertigen Aufnahme gelegentlich hören, wie die Einstellung sich verändert – das sollte natürlich nicht sein. Volle Kontrolle über die Aufnahme hat man dagegen beim manuellen Auspegeln (siehe Abbildung 7). Mit einem kleinen Rädchen oder über die Menüführung am Display kann die Signalstärke reguliert werden, nachdem der Autogain deaktiviert wurde. Der Pegel-Bereich von DV-Kameras reicht in der Regel von -40dB bis 0 dB, wobei man aber darauf achten sollte, in einem Dezibelbereich um die -10dB zu liegen und niemals über 0 dB zu kommen – der rote Bereich am Ende der Skala. Sie laufen ansonsten Gefahr, ihre Aufnahme zu übersteuern, sodass besonders laute Töne ´krachen´.

Der Ton sollte übrigens stets durch einen Kopfhörer beurteilt werden, der über Miniklinke an die Kamera angeschlossen wird. Dafür eignet sich am besten ein geschlossener Kopfhörer, der Umgebungsgeräusche bestmöglich minimiert. Gute geschlossene Kopfhörer sind nicht billig, lohnen aber die Anschaffung.

Ohren auf beim Dreh

Bisher haben wir vor allem über technische Aspekte der Audioaufnahme gesprochen – eine Voraussetzung für guten Ton. Ebenso wichtig ist es, die gestalterischen Möglichkeiten von Audio im Blick, oder besser im Ohr zu haben. Kehren wir also zurück zur anfangs gemachten Feststellung: Alles, was an einem Drehort an Geräuschen vorhanden ist, wird man in der fertigen Aufnahme auch hören. Auch wenn durch die bewusste Wahl eines externen Mikros gewisse Kontrolle ausgeübt werden kann: am besten ist es, beim Dreh unerwünschte Geräuschquellen erst gar nicht in die Quere kommen zu lassen. Bei der Suche nach geeigneten Drehorten gilt es, nicht nur auf Lichtverhältnisse und mögliche Kamerastandpunkte zu achten, sondern auch mal die Augen zu schließen, und nur zu hören: Sie werden überrascht sein, was alles an Geräuschen in unserer Umgebung vorhanden ist, ohne daß wir sie bewusst wahrnehmen: Straßenverkehr, Flugzeuge, spielende Kinder, bellende Hunde, klirrende Glascontainer.. Je nach Ort lässt sich die Liste beinahe endlos fortsetzen. Wir sind es gewöhnt, von irgendwo Kirchenglocken zu hören, oder Baulärm, oder Jubel von einem Fußballplatz, und können solche Sounds intuitiv einordnen. In einem Video jedoch existiert nur das, was im Bild zu sehen ist – oder zu sehen war, wenn auch nur kurz. Nicht zuzuordnende Geräusche aus dem Off fallen deshalb auf, und sind befremdlich. Lassen sich also manche Geräusche auf der Tonspur nicht vermeiden, dann binden Sie sie einfach in Ihr Video ein. Wenn im Hintergrund zum Beispiel immer wieder ein vorbeifahrender Zug zu hören ist, weil der Drehort neben einem Bahnhof liegt, reicht es zuweilen aus, diesen Zug einmal im Bild unterzubringen. Mit dieser Information im Hinterkopf irritiert das Geräusch die Zuschauer nicht mehr.

Schwierigkeiten könnte es dennoch beim Schnitt geben, wenn zuviel Geräuschkulisse vorhanden ist. Läuft bei den Aufnahmen im Hintergrund etwa Musik, gibt es hörbare Sprünge, wenn das Material im Schnitt neu zusammengefügt wird. Wenn möglich, also immer die Musik ausschalten (zum Beispiel im Auto) – sie kann später bei der Nachbearbeitung immer noch hinzugefügt werden.

Es gibt übrigens noch ein Geräusch, das tunlichst nicht auf der Tonspur eines Videos landen sollte, nämlich die Stimme des Kameramanns – will man nicht eine ganz besondere Reportage-Ästhetik herbeiführen, die leicht ins unfreiwillig Komische abgleitet. Wenn sie Ihre Bilder kommentieren möchten, sollte das später in der Nachvertonung passieren, wenn der Film fertig geschnitten ist. Bei der Aufnahme gilt: gesprochen wird vor der Kamera. Und haben Sie auch nicht vergessen, Ihr Mobiltelefon auszuschalten?

Spezial: Ton angeln

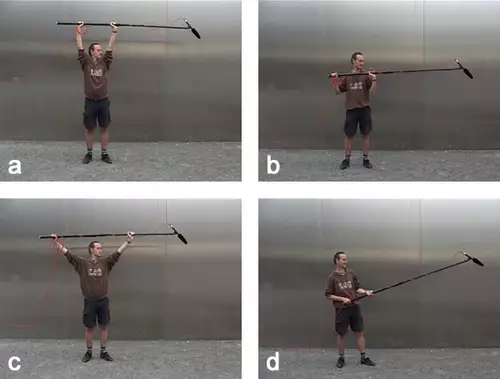

Wer seinen Ton unter möglichst professionellen Bedingungen abnehmen möchte, etwa für einen Kurzfilm mit Dialogszenen, greift am besten auf eine so genannte Tonangel zurück. Sie ermöglicht es, das Mikrofon sehr nah an die sprechende Person heranzuführen, auch wenn diese sich bewegt, oder wenn mehrere Personen abwechselnd sprechen. Eine Tonangel besteht aus Leichtmetall und kann auf verschiedene Längen eingestellt werden. Das Mikrofon wird mit einer speziellen Halterung befestigt, die über eine eigene Dämpfung verfügen sollte, damit das Mikro möglichst vibrationsarm gelagert wird. Je länger die Angel, desto mehr Vibrationen ergeben sich.

In den meisten Fällen wird über Kopf geangelt. Achten Sie bei Ihrer Körperhaltung darauf, dass Sie stabil stehen und die Arme möglichst ermüdungsfrei halten, wie in Abbildung 8 zu sehen – das Gewicht der Angel wird so direkt an den Körper weitergegeben. Das Mikro sollte von der Kabellänge oben etwas Spiel haben, das restliche Kabel wird eng an der Angel geführt, am besten gedreht. Etwas Übung und vor allem Absprache mit der Kameracrew ist erforderlich, damit das Mikro zwar möglichst nah geführt wird, aber nicht in das Bild ragt. Für die richtige Positionierung muss man wissen, welche Einstellungsgröße gerade verwendet wird – bei einer Nahen ergibt sich viel mehr Spielraum als bei einer Halbtotalen. Es gilt also, ein Gefühl für die jeweilige Szene und für den Bildausschnitt zu entwickeln.

Schließlich möchten wir Euch auch in diesem Teil einen Filmtipp nicht vorenthalten: Wer in seinen Videoaufnahmen hin und wieder mit dem Ton zu kämpfen hat, findet vielleicht Trost in dem Film „Singing in the Rain“ (1952 / Regie: Stanley Donen). Das Musical spielt in der Zeit, als der Tonfilm erfunden wurde, und schildert sehr anschaulich die Probleme, vor die sich die großen Filmstudios mit der neuen Technik gestellt sahen.

Tipps:

Platzieren Sie Mikrofone immer nah an die aufzunehmende Tonquelle, und pegeln Sie dementsprechend aus. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein externes Mikrofon.

Wenn in manchen Kameraspezifikationen von einem „Zoommikrofon“ die Rede ist, dann ist ein Mikrofon gemeint, bei dem zwischen verschiedenen Richtcharakteristiken umgeschaltet werden kann – dies ist jedoch oftmals mit Qualitätseinbußen verbunden.

Achten Sie nicht nur auf Störgeräusche im Hintergrund, sondern auch auf ihre Schallrichtung – mit einem guten Richtmikro können Sie so unter Umständen trotzdem brauchbare Aufnahmen erzielen.

Jeder Raum, jeder Ort besitzt seine eigene Akustik – nehmen Sie deshalb immer auch ein paar Minuten von der Stille, beziehungsweise der konstanten Geräuschkulisse des jeweiligen Raumes, so genannte "Atmo" auf. Dieses zusätzliche Material hilft Ihnen später beim Schnitt, Sprünge in der Tonspur zu vermeiden.

Vergessen Sie nicht, Mikros mit eigener Stromversorgung nach dem Gebrauch auszuschalten, sonst ist beim nächsten Dreh die Batterie alle..