Der Schnitt fügt die Einzelteile einer Produktion zu einem Werk zusammen und strukturiert den Film zu einem harmonischen Ganzen. Sollte man versuchen, das Ziel des Schnitts auf eine Formel zu reduzieren, dann trifft es Frank Joseph Urioste recht gut: "Wenn man beim Betrachten des Films den Schnitt wahrnimmt und sich dabei ertappt, dass man darüber nachdenkt, dann funktioniert er nicht richtig. Alles muss so mühelos und selbstverständlich wie möglich wirken". Kurz gesagt: Der beste Schnitt ist der, den man nicht wahrnimmt. Das klingt leicht, ist aber schwer zu vermitteln. Wie lernt man "richtig" zu schneiden?

Viele Cutter sagen, dass sie gar nicht genau beschreiben können, was einen guten Schnitt letztlich ausmacht. Sie beschreiben ihre Vorgehensweise als "intuitiv" und sehen im eigenen Vorgehen wenig bis keine Struktur. Dennoch kann man bei genauerer Betrachtung durchaus einzelne Schritte ausmachen, die wohl praktisch jeder Cutter instinktiv beherzigt, wenn auch individuell auf seine Weise. Wir wollen daher in diesem Artikel nicht auf konkrete Schnitttechniken eingehen (z.B. wie man in die Bewegung schneidet), sondern einmal einen klassifizierenden Blick auf das ganze "Drumherum" werfen.

Die Sichtung

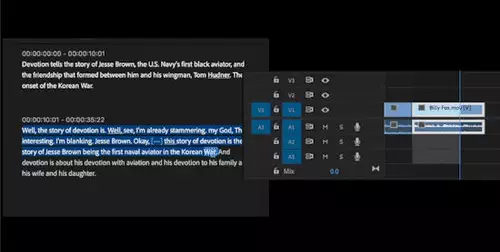

Der erste Schritt ist praktisch immer die Sichtung des vorhandenen Materials. Dabei werden die Clips während der Sichtung mit Notizen versehen oder getaggt/markiert.

Viele Cutter berichten, dass sie sich bei der Sichtung eher wenig Notizen machen. Die meisten benoten nur kurz den eigenen ersten Eindruck einer Aufnahme. Schließlich bewerten auch die Zuschauer später die Szene im fertigen Film nach ihrem ersten Eindruck. Sollte eine Szene schon auf den ersten Blick bemerkenswert sein, so sollte dies der Cutter auf jeden Fall mit einer Markierung festhalten. Denn es wird ja nie wieder einen zweiten "ersten Eindruck" für den Cutter dieser Szene geben.

Auch das (unterbewusste) Gefühl zu einer Szene spielt eine große Rolle. Stimmt alles oder ist irgendwas verkehrt, also unstimmig? Auf den ersten Eindruck ist hinsichtlich dieser Frage fast immer Verlass.

Berühmte Cutter, die ihr Handwerk selbstreflektiv betrachten (wie beispielsweise Karen Pearlman), behaupten, dass ein guter Cutter nicht nur bei der Sichtung der Szenen mitfühlt, sondern auch auf einer Metaebene mitbekommt, wie und welche Gefühle durch die Szene erzeugt werden. Das emotionale Radar soll dabei einerseits die Emotionen aufspüren und mitfühlen, aber gleichzeitig auch klassifizieren wie diese Emotionen später im Schnitt genutzt werden könnten.

Zwar ist meistens eine eindeutige "Handlung" durch das Drehbuch definiert, welches die Geschichte grundsätzlich vorantreibt. Die bei der Sichtung entdeckten "Gefühle" sind dagegen (wie die Gewürze eines Essens) dazu da, die Geschichte zu bereichern. Denn großes Kino ist fast immer eine emotionale Reise, die visuell und akustisch aus den Vollen schöpft. Und genau diese "gefundenen Gefühle", die visuell gelungen eingefangen wurden, entscheiden über glaubhafte Emotion oder flache Belanglosigkeit einer Szene. Diese Emotions-Schätze gilt es bei der Sichtung zu heben. David Wu formuliert es so: "Dailies zu sehen ist wie auf eine Schatzinsel zu kommen. Es ist eine Ostereiersuche. Viele Leute finden es eine Last oder einen Job. Ich denke, es macht Spaß."

Natürlich sind die hierbei gefundenen Emotionen selten eindeutig, besonders wenn sie sehr subtil sind. Bei einer Reaktion eines Darstellers in Großaufnahme kann schon das leichte Zucken eines Mundwinkels alles mögliche bedeuten. Umso mehr liegt die Kunst des Editors darin, diesen Interpretationsspielraum zu füllen und die Emotion im Sinne der Story glaubhaft zu nutzen.

Die meisten Editoren sichten die Szenen in chronologischer Reihenfolge. Ein manchmal zitierter Tipp besagt jedoch das Gegenteil: Wenn man die Szenen entgegen der zeitlichen Abfolge ansieht, kann man frühere Szenen besser im Kontext des meist wichtigen Endes einschätzen.

Das Sortieren

Nach der Sichtung folgt in der Regel die Sortierung der Clips. Hierfür stellen die Programme in der Regel verschiedene Tools zur Verfügung, jedoch ist das sortieren in Ordnern, bzw. "Bins" fast überall eine Standard-Option. Diesen Bins gibt man in der Regel (mindestens) eine Bezeichung, was erst einmal unverdächtig harmlos klingt. Doch auch hier kann eine Bezeichnung natürlich schon im Vorfeld darüber entscheiden, ob man sie später in einem Kontext für passend hält oder nicht. Besonders problematisch ist dies, wenn jemand anders als der Cutter selbst die Sortierung übernommen hat, um den Cutter zu entlasten.

Doch auch wenn es als eine anstrengende, langweilige Arbeit wahrgenommen wird: Der Cutter sollte das gesamte Material gut kennen. Nur durch das Sortieren kann er es selber gut kennenlernen. Und nur er kann bei der Kategorisierung in Bins seinen eigenen Gepflogenheiten folgen.

Viele Cutter sortieren die einzelnen Takes in zugewiesene Ordner, die nach virtuellen Szenen benannt sind. Üblich sind manchmal auch kleine Subprojekte für jede einzelne Szene, bei denen jede Kamera einen Track in der Szene bekommt und man später durch Umschalten zwischen den Tracks verschiedene Versionen ausprobieren kann. Dies führt jedoch schon zu sehr individuellen Sortiertechniken, die nicht Thema dieses Artikels sein sollen.

Ein viel gelesener grundsätzlicher Ratschlag zum Sortieren soll hier jedoch noch genannt werden: Es ist in der Regel immer hilfreich, sein Material so zu sortieren, dass man die Unterschiede (also z.B. unterschiedliche Takes) in einem direkten Vergleich beurteilen kann. Also wenn man drei Kameras hat, eben nicht einen Ordner für jede Kamera, sondern für den Take eines Dialogs alle Versionen dieses Dialogs in einem Bin. Macht irgendwie Sinn, oder? Man kann sich einen Bin auch so vorstellen, dass jede Schnittfolge, die aus dem Bin herauskommt auf Entscheidungen beruht. Und das gesamte Material, das für diese Entscheidungen nötig ist, muss aus diesem Bin stammen und sollte nicht aus anderen Bins zusammengesucht werden müssen.

Das Erinnern

Vielen Editoren wird ein bemerkenswertes Gedächtnis nachgesagt. Sie wissen scheinbar auswendig, wo die Szene mit dem zitternden Nasenflügel liegt und können diese in sekundenschnelle auf den Vorschaumonitor zaubern. Tatsächlich ist dies aber vielmehr ein sich fast automatisch einstellender Effekt, wenn man oft mit viel Material arbeitet und gelernt hat, instinktiv den Überblick zu behalten. Wer schon einen halben Tag an einer Szene gebastelt hat, kennt fast jedes Detail des verfügbaren Materials und ist entsprechend schnell beim Auffinden bestimmter Szenen, sobald sich der Regisseur dazu setzt.

Meist liegt dieses Wissen auch in einem sehr speziellen Kontext bei der Arbeit an einer Szene vor und geht natürlich genauso schnell wieder verloren, wenn man im Projekt weiter voranschreitet. Lernen kann man dieses Erinnern nicht, jedoch gilt es als hilfreich, bei einer Szene erst einmal planlos zu starten und spielerisch Kombinationen auszuprobieren. In der Regel entstehen durch dieses Herumspielen dann erste Ideen, welche Clip-Kombinationen funktionieren könnten. Hierbei lernt man fast automatisch das Material für eine Szene intensiv kennen. Und hat damit auch mögliche Optionen immer schnell parat.

Das führt uns zu einer grundsätzlichen Arbeitsweise, die viele Cutter unbewusst nutzen und die tatsächlich gegenüber der klassischen Schnitttheorie oft verwendung findet: "Einfach loslegen": So muss man nicht alle Clip-Versionen kennen, um eine Schnittkombination einer Szene auszuprobieren. Ein erstes Rohgerüst kann meist besser durch viele Modifikationen über die Zeit reifen. Und natürlich vielleicht auch nochmal komplett verworfen werden. Auf jeden Fall hört man öfter, dass in der Schnitt-Praxis das Sichten und das Lernen des Materials nicht vom eigentlichen Schneiden getrennt werden. Es sind oftmals nicht wie im Lehrbuch getrennte Vorgänge, die sukzessiv ausgeführt werden, sondern Schneiden und Sichten geht oftmals Hand in Hand. Besonders, weil Schnittprogramme ja mittlerweile zahlreiche Tools zur Organisation des Rohmaterials bereithalten. So kann man schon während der Sichtung immer mal schnell eine Schnittfolge ausprobieren.

Auch zu diesem Punkt bemerken selbstreflektivere Cutter, dass man das Rohmaterial noch einmal mit komplett anderen Augen betrachtet, sobald einmal der Rohschnitt einer Szene steht.

Die Auswahl

Jede Entscheidung für eine bestimmte Aufnahme ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen alle anderen Aufnahmen. Und ein Überangebot an möglichen Optionen kann ungeübte Cutter komplett lähmen. Bei der Auswahl zeigt sich dann auch deutlich, dass Entscheidungen beim Schnitt zur großen Kunst des Berufs gehören. Dazu passt ein Zitat von Martin Scorsese: "Kein Film ist so gut wie das Rohmaterial oder so schlecht wie der erste Rohschnitt".

Tatsächlich besteht zeitaufwendigste Aufgabe beim Editing in der Regel darin, Material wegzuschmeissen. Also Entscheidungen gegen oft auch tolle Aufnahmen zu fällen, die einzeln betrachtet bemerkenswert sein können. Cutter sprechen hier oft davon, dass man lernen muss, seine Lieblinge zu töten (Kill your Darlings). Das betrifft in diesem Kontext nicht nur Versionen eines Cuts, sondern kann auch für ganze Szenen gelten, die einem straffen Plot entgegenstehen.

In diesem Zusammenhang soll abschließend ein Gedanke zum Reifeprozess nicht unerwähnt bleiben. Denn wie bei allen künstlerischen Werken gibt es fast nie einen Punkt, an dem alle Beteiligten das Gefühl haben, das Werk sei nun fertig. Dennoch ist es natürlich unumgänglich, irgendwann mit einem Film abzuschließen. Viele Editoren versuchen jedoch, gegen Ende des Projekts ein Zeitfenster für eine Auszeit einzuplanen. Diese dient dazu, noch einmal eine gewisse Distanz zum eigenen Werk zu gewinnen. Gleichzeitig sollte diese Schaffenspause auch nicht zu lang sein, um noch eine nutzbare Erinnerung an das Rohmaterial zu haben. Nach einer solchen Pause sieht man den Film noch einmal mit anderen Augen und geht in der Regel noch einmal deutlich gröber beim letzten Feinschliff zu Werke...