Bis jetzt haben wir uns in diesem Workshop vor allem mit der Kontrolle über die Bildaufzeichnung beschäftigt, also mit den Einstellungsmöglichkeiten des Camcorders in Puncto Belichtung und Fokus. Aber zu einer guten Bildqualität gehört auch ein ruhiges Bild.

In diesem vierten Teil dieser Workshop-Reihe behandeln wir das freihändige Filmen, und welche Möglichkeiten es gibt, das Bild zu stabilisieren. Bekanntlich gehört ja neben einem guten Mikrofon ein ordentliches Stativ zum wichtigsten Zubehör eines Videofilmers. Doch im Notfall muss es eben auch manchmal ohne gehen...

Filmen aus der freien Hand

Aufgrund ihrer geringen Größe und des niedrigen Gewichts verleiten DV-Kameras besonders zum freihändigen Filmen. So kehrt sich ihr Vorteil geradezu in ein Nachteil um – nur weil es möglich ist, mal ganz nebenbei, womöglich sogar im Gehen, seine Aufnahmen zu machen, heißt dies noch lange nicht, dass diese auch genießbar sind. Verwackelte Bilder ruinieren jeden noch so spannenden Film, und auf einer etwas größeren Leinwand können sie sogar richtiges Unwohlsein beim Betrachter herbeiführen.

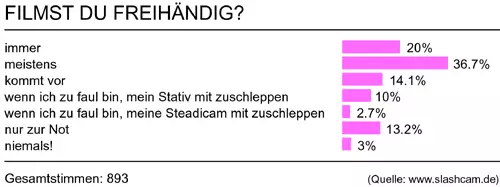

Obwohl deshalb die Nutzung eines Stativs für ambitionierte Videofilmer geradezu Pflicht ist, gaben mehr als die Hälfte aller Teilnehmer einer Umfrage zu diesem Thema an, immer oder meistens freihändig zu filmen (siehe Abbildung 1), und nur etwa jeder vierte Videograf hat der Umfrage zufolge ein schlechtes Gewissen, wenn er sein Stativ zu hause lässt.

Für alle, die öfters mal ihr Stativ nicht zur Hand haben, hier einige Hinweise zur Schadensbegrenzung. Zunächst einmal empfiehlt es sich, beim freihändigen Filmen die Steadishot-Funktion zu aktivieren (siehe Kasten: Wie funktioniert die elektronische Bildstabilisation?), um zu stabileren Bildern zu gelangen.

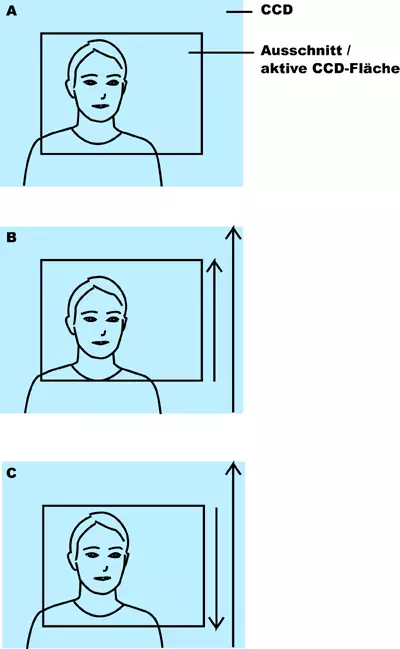

Wie funktioniert die elektronische Bildstabilisation?Fast alle DV-Kameras bieten eine sogenannte Steadishot-Funktion an, auch Bildstabilisator genannt. Mit unterschiedlichen Verfahren werden hierbei Wackler und Erschütterungen beim freihändigen Filmen kompensiert. Man unterscheidet zwischen der höherwertigen, optischen Bildstabilisation und der geläufigen, elektronischen Bildstabilisation. Bei der elektronischen Bildstabilisation wird die ungenutzte Fläche auf dem bildwandelnden Chip (CCD) um das aufgenommene Bild herum dafür genutzt, Bewegungsschwankungen auszugleichen. Wie unsere Illustration zeigt, werden je nach momentaner Lage des Motivs andere Sensoren angesprochen – das Bild wird quasi auf dem CCD ständig verschoben. Das Resultat: Ein ruhigeres Bild. In seltenen Fällen kann es hierbei zu einer leichten Verminderung der Bildqualität kommen. Die Steadishot-Funktion sollte bei Aufnahmen aus der freien Hand aktiviert sein. Vorsicht ist allerdings bei Aufnahmen vom Stativ geboten. Hier sollte der Bildstabilisator grundsätzlich ausgeschaltet werden, da es ansonsten zu Fehlfunktionen kommen kann. Der Stabilisator sucht die ganze Zeit über nach Wacklern, die bei einer Aufnahme vom Stativ in der Regel nicht auftauchen sollten.  A: Der gewünschte Bildausschnitt liegt auf dem zentralen, aktiven Bereich des CCD B: Bei einer zitternden Hand bewegt sich die Kamera leicht hin und her – der Bildausschnitt verändert sich entsprechend (verwackeltes Bild). C: Die elektronische Bildstabilisation erkennt die kleinen, regelmäßigen Bewegungen als unerwünschtes Zittern, und aktiviert jeweils andere Sensoren, damit der Bildauschnitt unverändert bleibt. |

Zweihändig

Achten Sie bei der Handschlaufe darauf, dass sie fest sitzt, sodass die Kamera sicher in der Hand liegt, aber trotzdem genügend Freiraum zum Erreichen der Bedienelemente vorhanden ist. Gerade dieser Punkt ist bei vielen Modellen etwas heikel (siehe Bild 2) – je kleiner der Camcorder, desto kleiner fallen meist auch die Bedienelemente aus. Bei der Haltung der Kamera sollte möglichst mit beiden Händen gearbeitet werden. Die eine Hand sollte sich in der Schlaufe befinden und die andere den Kamerakörper von unten stabilisieren. Allzu oft sieht man genau das Gegenteil: den Camcorder in der rechten, die linke Hand noch gerne lässig in der Hosentasche... Dabei ist auch die Körperhaltung nicht unwichtig: wer entspannt aber gerade steht, mit beiden Füßen fest am Boden, schwankt weniger und kann die Kamera unverkrampft halten. Eine ruhige Bauchatmung sorgt dafür, dass sich möglichst wenig Bewegung vom Brustkorb auf die Arme überträgt. Der erfreuliche Nebeneffekt einer korrekten (Kamera-)Haltung ist übrigens auch, dass es sich so länger ermüdungsfrei arbeiten lässt.

Grundsätzlich gilt für Freihand-Aufnahmen, dass möglichst wenig gelaufen werden sollte. Wer häufiger eine bewegte Kamera benötigt, für den könnte ein DV-Steadicam-System eine sinnvolle Anschaffung sein (siehe unten).

Das Stativ

Wer sich eine DV-Ausrüstung zulegen möchte, sollte ein Stativ gleich von Anfang an mit einplanen. Es gibt mittlerweile Stative, die besonders für die Verwendung mit DV-Kameras konstruiert wurden – sie sind robuster als Fotostative, aber nicht so schwer wie die von professionellen Filmcrews verwendeten Modelle. Oft wird vom Hersteller extra angegeben, für welches Kameragewicht das Stativ geeignet ist.

Was zeichnet nun ein gutes Stativ aus? Standard bei den Stativbeinen ist seit längerem eine Fertigung aus 3 höhenverstellbaren Komponenten, wodurch möglichst große Freiheit bei der Wahl der Kamerahöhe geboten wird (siehe Abbildung 3). Zumindest das obere Gestänge sollte aus Doppelrohren bestehen, um ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Stativfüsse sollten mit einer optional abnehmbaren Bodenspinne versehen sein, die unterschiedliche Spreizungen gestattet.

Der Stativkopf

Den wohl wichtigsten Teil des Stativs stellt der Stativkopf dar. Er sollte ?uid gelagert und gedämpft sein, damit Schwenks gleichmäßig ausgeführt werden können (siehe Kasten). Professionelle Stativköpfe bieten die Möglichkeit, die horizontale und vertikale Dämpfung getrennt einzustellen. Unverzichtbares Werkzeug für die Tarierung des Stativkopfes ist die Wasserlibelle (siehe Abbildung 4). Sobald sich die Luftblase in der Mitte befindet, haben Sie Ihren Stativkopf plan ausgerichtet.

Um die DV-Kamera am Stativ zu befestigen, haben sich Schnellverschlusssysteme mit eigenen Kameraplatten bewährt. Sobald Sie die Kameraplatte an den Unterboden ihrer DV-Kamera geschraubt haben, was übrigens auch problemlos mit einer kleinen Münze geht, siehe Abbildung 5, steht der Montage am Stativ nichts mehr im Weg. Der Vorteil der Kameraplatten ist ihre schnelle, unkomplizierte Befestigung am Schnellverschluss eines entsprechenden Stativkopfes. Zusammen mit der erwähnten, zentralen Justierungshilfe per Wasserlibelle haben Sie ihr Kamera-Stativ-System in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Übung macht den Meister

Apropos wenige Sekunden: wer pflichtbewusst sein Stativ zum Dreh mit nimmt, sollte auch in der Lage sein, dieses in möglichst kurzer Zeit aufzubauen. Länger als eine halbe Minute sollte es nicht dauern, denn sonst könnten wichtige Bilder verpasst werden. Also heißt es üben, üben, üben, um mit möglichst wenigen Handgriffen das Stativ aufzustellen. Das macht übrigens auch einen sehr professionellen Eindruck, was bei kommerziellen Aufträgen sehr vorteilhaft sein kann.

Achten Sie beim Aufstellen des Stativs darauf, dass Sie die Stativbeine so platzieren, dass sie bequem von der Seite an das Stativ herantreten können. Je weiter der Abstand der Stativbeine zueinander, desto stabiler steht das Stativ. Arretieren Sie, wenn möglich, die Bodenspinne in der gewünschten Spreizung für zusätzliche Stabilität. Ganz wichtig ist es, sich zu vergewissern, dass die Kamera sicher im Schnellverschluss eingerastet ist. Als letztes wird der Stativkopf - und damit die Kamera - eben zum Boden mit Hilfe der Wasserwaage austariert. Einige Fluidköpfe bieten für diese Justage eine zentrale Verriegelung an, die eine besonders einfache Handhabung ermöglicht (siehe Abbildung 6).

Einbein

Eine etwas billigere und vor allem leichtere Alternative zum traditionellen Stativ ist das einbeinige Stativ, auch Monopod genannt, zu sehen in Abbildung 7. Der Vorteil liegt vor allem in seiner hohen Mobilität – auf Reisen oder etwa bei Konzerten, wo es ja schnell etwas eng werden kann, bestechen die Monopods mit ihren geringen Abmessungen und ihrem einfachen Handling. Die Montage erfolgt in der Regel wie beim Stativ, nur eben entsprechend einfacher: das zweistufige Teleskopbein entriegeln und ausfahren, und mit Hilfe einer Stativplatte die Kamera in dem Schnellverschluss des Monopods befestigen (siehe Abbildung 8).

Zu beachten ist jedoch, dass bei Aufnahmen mit einem Monopod das Bild nur in der Senkrechten stabilisiert wird. Es kann immer noch zu einem leicht schwankenden Bild kommen. Und von Schwenks, ganz gleich ob horizontal oder vertikal, ist mit Monopods abzuraten. Hier sollte dann doch lieber ein richtiges Stativ eingesetzt werden (siehe Kasten „Richtig Schwenken“). Dafür kann man sein Einbein auch mal zweckverfremden und als Armverlängerung verwenden, zum Beispiel für Aufnahmen aus der Vogelperspektive..

Das Schwebestativ (Steadicam)

So verlockend es ist, mal eben ein paar Schritte mit dem Camcorder in der Hand zu machen, um eine kleine Kamerafahrt zu simulieren, so enttäuschend ist jedes mal das Resultat. Bei jedem Schritt holpert das Bild im Takt – ganz anders als im Kino, wo etwa in „Russian Arc“ (2002) der Kameramann Tillman Büttner die Kamera (übrigens eine Sony HDW-F900 24p HD) in einem 96-Minuten-Take durch eine Eremitage voller Schauspieler gleiten lässt. Um zu vermeiden, dass sich die Bewegungen des Kameramanns auf die Kamera übertragen, wurde hier das Prinzip des Schwebestativs zurückgegriffen. Sogenannte Steadicam-Systeme waren bislang neben der Filmwelt dem professionellen Videobereich vorbehalten. In letzter Zeit werden jedoch immer mehr erschwingliche Steadicam-Systeme für DV-Kameras angeboten, die sich das grundlegende Steadicam-Prinzip eines Pendels zu Nutze machen, um beachtliche Bildstabilisierungen zu erreichen.

Während ein großes System mit Weste und kleinem Kontrollmonitor – wie bei den Aufnahmen für Russian Arc genützt wurde – gute 30 Kilo auf die Waage bringt, so fallen die DV-Systeme viel kleiner und handlicher aus, wie zum Beispiel der SteadyTracker Xtreme von ProMax (siehe Abbildung 9). Ganz leicht ist so eine Kontruktion natürlich auch nicht, da das Eigengewicht der Kamera durch ein Gegengewicht ausbalanciert wird. Die Drehs sollten also im Voraus gut geplant werden, da Aufnahmen unter solchen Umständen nicht beliebig oft wiederholt werden können. Auch hier gilt natürlich: Übung macht den Meister – es braucht schon etwas Übung, um eine Steadicam gut zu führen.

Die goldene Mitte

Das Ausbalancieren eines Steadicam-Systems verdeutlicht am anschaulichsten das Pendel-Prinzip der Bildstabilisierung (siehe Abbildung 10). Als erstes wird der Nullpunkt zwischen Kamera und Gewicht gesucht. Hier greift dann später die Hand. Sodann muss die Kamera im Verhältnis zur zentralen Achse ins Gleichgewicht gebracht werden, das heißt, der Mittelpunkt der Kamera muss genau über der Stange liegen – sie darf in keine Richtung ein Übergewicht haben. Vor diesem Schritt sollte daher unbedingt jedes Zubehör, wie Mikrofon oder Weitwinkelvorsatz, an der Kamera angebracht werden, weil sich sonst der Gleichgewichtspunkt verschiebt. Es lohnt sich, bei der Austarierung sorgfältig zu arbeiten, denn nur wenn das Schwebestativ stabil im Gleichgewicht ist, kann es seinen Zweck erfüllen.

Wer handwerkliches Geschick besitzt, kann sich auch durchaus selbst ein Schwebestativ zusammenbauen. Auf der Internetseite http://homebuiltstabilizers.com/ gibt es eine große Auswahl an Bauanleitungen (allerdings auf Englisch) – sogar Rezepte für Dollys und Kräne finden sich hier. Die Redaktion wünscht viel Spaß beim Basteln (übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung :-)

Tips:

Aus der Hand gefilmte Aufnahmen sind immer unruhig und sollten deshalb besser vermieden werden. Wenn Sie kein Stativ zur Hand haben, versuchen Sie, die Kamera an etwas anzulehnen oder irgendwo aufzustützen, um sie zu stabilisieren.

Laufen Sie nicht während der Aufnahme – es sei denn mit einem Schwebestativ.

Bei freihändigen Aufnahmen sollte der Bildstabilisator eingeschaltet sein – bei Aufnahmen mit Stativ deaktivieren Sie den Bildstabilisator. Doppelt hält nicht immer besser.

Tarieren Sie vor Ihren Aufnahmen die Kamera auf dem Stativ unbedingt horizontal aus, da sonst die aufgenommenen Bilder eine Schräglage bekommen. Wird das Stativ verschoben, muss die Lage kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden.

Möchten Sie Ihren Standort wechseln, sollte die Kamera vom Stativ abmontiert werden, da sonst ihr Schraubgewinde auf Dauer überstrapaziert wird.