Wer in der letzten Jahren den Aufstieg von Blackmagic als Cinekamera-Hersteller bestaunt hat, dürfte sich vielleicht auch dafür interessieren, warum hybride Kameraserien wie die Sony Alpha 7 oder Panasonic GH5 immer noch fundamental anders funktionieren. Diese Entwicklung hat maßgeblich mit dem Unterschied zwischen FPGAs und ASICs zu tun -- dabei handelt es sich kurz gesagt um Signalprozessoren. Um zu erklären, was es damit genauer auf sich hat, müssen wir wie so oft ein bisschen ausholen…

Die Signalverarbeitung - Vorteile der FPGAs

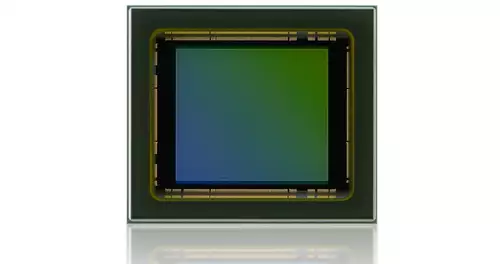

In allen Kameras müssen spezielle Chips die digitale Signalverarbeitung übernehmen. Diese können jedoch nach zwei grundsätzlich verschiedenen Methoden entwickelt werden. In den sogenannten ASICs ist die Schaltungslogik in der Hardware unveränderbar. Hier setzt man - wie bei vielen bekannten Mikroprozessoren - auf fest verdrahtete Hardware-Funktionen, deren Parameter über Software angesprochen werden.

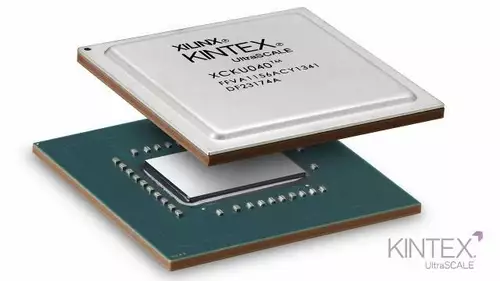

FPGAs sind dagegen Bausteine, deren Funktionslogik man immer wieder neu programmieren kann. Man kann hier quasi die "interne Verdrahtung" des Chips immer wieder umstecken. FPGAs sind damit deutlich flexibler. So kann ein FPGA-Baustein, der beispielsweise ein Mikroprozessor war, auch zu einem Grafikchip mit komplett anderen Funktionen umprogrammiert werden. Oder zu einem Video-Decoder. Bei einem ASIC sind dagegen die verfügbaren Funktionen unveränderlich. ASICs werden also für vorher konkret definierte, sehr spezielle Einsatzzwecke entwickelt.

FPGAs eignen sich somit hervorragend für Cine-Kameras, bei denen noch Kompressions-Algorithmen oder andere Funktionen nachgereicht werden sollen. Hier ist die nachträgliche Flexibilität der entscheidende Faktor. So kann man als relativ kleine Firma auch noch Funktionen zu Ende entwickeln, während das Produkt schon im Markt ist. Kameras mit integrierten FPGAs können daher noch nach der Auslieferung neue Funktionen erhalten. Und fehlerhaft implementierte Funktionen können per Firmware-Update komplett ausgemerzt werden.

ASICs sind dagegen definitiv nur für Anwendungsbereiche geeignet, in denen der komplette Funktionsumfang schon vor dem Produktionsstart der Serie feststeht. Probleme in der Funktionslogik können dabei mit Firmware-Updates nur noch in sehr engen Grenzen repariert werden.