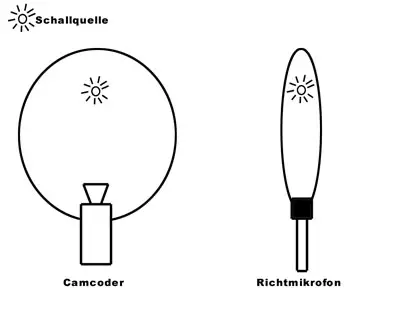

Bereits bei der Aufnahme sollte man den einen oder anderen Gedanken an die richtige Mikrofonpositionierung verwenden, sofern man den Originalton später wiederverwenden will. Die schlechteste (und leider auch am häufigsten eingesetzte) Wahl ist dabei das eingebaute Mikrofon des Camcorders. Abgesehen von den nie ganz zu vermeidenden Geräuschen, die durch das Bandlaufwerk, die Zoomoptik oder die Berührungen am Gehäuse entstehen, nimmt dieses Mikrofon seine Umgebung sehr breitflächig auf. Die eingebauten Mikrofone sind darauf ausgerichtet, möglichst alles zu erfassen, was sich vor dem Camcorder abspielt. Bei Sprache in einem Raum fällt dieser Effekt am deutlichsten aus. Hier überlagert der zusätzlich aufgenommene Raumhall meistens deutlich die Stimme des Sprechers. Solche Aufnahmen wirken auf Zuschauer von vornherein unprofessionell.

Daher ist es in jedem Fall empfehlenswert, den Ton mit einem separaten Mikrofon aufzunehmen, welches an einer Stange befestigt ist (sog. Angeln). Dabei versucht man, ein Richtmikrofon so nahe wie möglich an die gewünschte Tonquelle heran zuführen, ohne dass es im Bild erscheint. Richtmikrofone sorgen dafür, dass der Schall nur aus einer Richtung aufgenommen wird. Der Aufnahmeradius ist dabei meistens nierenförmig und führt geradeaus vom Mikrofonkopf weg. Geräusche außerhalb dieses Aufnahmebereichs werden sehr viel leiser aufgezeichnet. Richtmikrofone gibt es bereits ab 100 Euro, weshalb ich es kaum einen Anwendungsfall gibt, in dem sich diese Investition nicht auszahlen würde.

Des weiteren sollte man -sofern möglich- versuchen, den Ton immer manuell auszusteuern. Hierbei muss die lautestmögliche Schallquelle knapp unter dem kritischen Pegel von 0 Dezibel (dB) liegen. Dieser Wert entspricht der maximalen Lautstärke, die das entsprechende Medium ohne Verzerrungen wiedergeben kann. Während analoge Aufnahmegeräte zuerst fast unhörbar verzerren, wenn diese Schwelle überschritten wird, sind digitale Aufnahmegeräte (wie beispielsweise Digitalkameras) in dieser Hinsicht gnadenlos. Digitale Übersteuerungen fallen auch ungeübten Hörern schnell unangenehm auf. Aus diesem Grund sollte man lieber etwas mehr Sicherheitsabstand zur 0 dB-Marke einplanen, zumal digitale Aufnahmen auch weit weniger rauschen und sich zu leise Aufnahmen leicht im Schnittprogramm ausbügeln lassen.

Die automatische Tonaussteuerung eines Camcorders ist nur für Tonquellen geeignet, die keine großen Lautstärkesprünge produzieren. Da der Camcorder ständig versucht, das Signal möglichst nahe an der 0dB-Grenze zu halten, kommt es schnell zu einem hörbaren Pumpen oder Lautstärkeveränderungen, wenn sich die Grundlautstärke des Tonsignals ändert.

Beherrscht der Camcorder keine manuelle Aufnahme oder steht etwas mehr Budget und Personal zur Verfügung, sollte man den Ton am besten mit einem externen Recorder aufnehmen. Vorzüglich eigenen sich hierfür Flash-Recorder. In so einem Fall sollte ein zweiter Mitarbeiter neben dem Kameramann allein für den Ton zuständig sein, um das Mikrofon zu angeln und für die korrekte Tonaussteuerung zu sorgen.

Wichtig ist diesem Fall, einzelne Szenen immer mit einer Klappe zu filmen. Durch den entstehenden Knall der Klappe und die optische Sichtbarkeit des Verschlusses auf dem Video lassen sich Ton und Bild danach einfach in einem Schnittsystem wieder synchron zusammenlegen.