Wer unsere Workshop-Serie aufmerksam verfolgt und nebenbei noch fleißig geübt hat, hat seine Videokamera mittlerweile bestens im Griff. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen werden die Bilder richtig belichtet, nie pumpt der Fokus, und das Stativ ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. Höchste Zeit, sich mit der Wahl von Motiv und Bildausschnitt zu beschäftigen.

Einstellung ist alles

Die sichere Wahl des Bildausschnitts bildet das wichtigste Gestaltungsmittel des Kameramanns überhaupt. Wer sich Gedanken über den Bildausschnitt macht, bevor er filmt, spart sich viel Mühe beim späteren Schnitt, und nur wer um die Möglichkeiten und die Wirkung des Bildausschnitts weiss, wird auch für jede Situation den passenden Ausschnitt finden. Zur Orientierung haben wir die klassischen Bildausschnitte, sozusagen das Vokabular des Kameramanns, zusammengetragen, von der Supertotale bis zum extremen Close-up. Zu jeder Einstellung finden Sie auch eine kurze Charakterisierung.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um Ausschnitte, das heißt der Kameramann hat bei der sogenannten Kadrierung (von Kader, ein anderes Wort für Bildfeld) zu entscheiden, was dem Zuschauer gezeigt werden soll und was außen vor gelassen wird. Mit anderen Worten hat die Wahl des Bildausschnitts sehr viel mit Informationsvermittlung zu tun – das mag trocken klingen, ist aber fundamental und sehr spannend. Denn was gezeigt wird und was nicht, sollte davon abhängig gemacht werden, welche Geschichte auf welche Weise erzählt werden soll. Wie auch beim Schnitt gilt es, das richtige Mischungsverhältnis zu finden zwischen zeigen und aussparen, sonst kann ein Zuschauer entweder der Geschichte nicht folgen (es fehlen wichtige Informationen), oder sie wird langweilig (zu viele Informationen). So lautet die für die Kameraarbeit entscheidende Frage: welches ist der passende Bildausschnitt, um dem Zuschauer so treffend wie möglich ein Geschehen zu zeigen? Eine Totale etwa stellt dar, wo eine Handlung stattfindet, ein Close-up betont dagegen ein wichtiges Detail.

Natürlich mussman sich nicht sklavisch an die Standard-Bildausschnitte halten; sie sind vor allem als Richtwerte zu verstehen. Bei der Aufnahme von Personen ist jedoch Vorsicht geboten: die Bildkante sollte nicht an natürlichen Körpergrenzen verlaufen, wie zum Beispiel am Hals, da der Kopf dann abgetrennt zu sein scheint. Besser ist es in solchen Fällen, den Kopf oben anzuschneiden (was man auch sehr häufig in Film und Fernsehen sieht).

Perspektive und Bildachsen

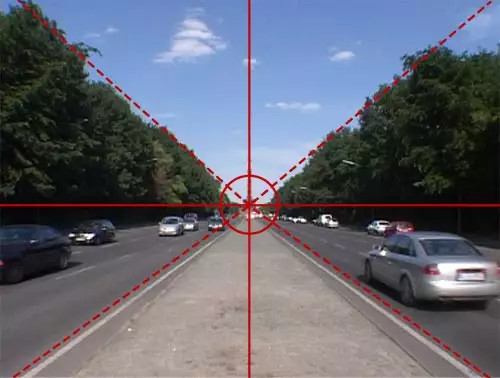

Die Größe des Ausschnitts entscheidet also darüber, wieviel in einer Einstellung von der Filmwelt zu sehen ist. Außerdem muss jedoch zwischen den Inhalten gewichtet und das Bild möglichst interessant und ansprechend gestaltet werden. Hier kommt es darauf an, wo die Kamera platziert wird, denn dies legt die Perspektive auf das Gesehene fest. Je nachdem, welche Aufnahmeperspektive gewählt wird, werden verschiedene Achsen das Bild dominieren. Viele Kompositionen sind dabei deutlich interessanter als unsere zu Demonstrationszwecken recht statische Abbildung 12 – sie besitzt zwar Tiefe, zeigt aufgrund des symmetrischen Aufbaus aber wenig Gewichtung zwischen den Bildbereichen auf. Doch gerade um diese zu erreichen sind Bildachsen ein wichtiges Mittel, denn sie verbinden beziehungsweise trennen Bildelemente und Ebenen (wie Vorder- und Hintergrund), lenken den Zuschauerblick und sorgen für Dynamik (siehe Abbildung 13). Vor allem bei einem Medium wie Video, welches aufgrund seiner großen Schärfentiefe ein sehr flaches Bild produziert, sollten Bildachsen als Gestaltungsmittel Beachtung finden. Dabei müssen die Achsen keineswegs immer physikalisch im Bild vorhanden sein (durch Gebäude, Straßen etc.) Auch beispielsweise durch die Anordnung von Personen in einem Raum können Achsen entstehen. Besonders spannend wird es, wenn Bewegungen entlang von vor allem diagonalen Linien verlaufen.

|

|

Bild 13: Hier wurde der Bildausschnitt so gewählt, dass die Bildachsen den Blick auf den Dom in Hintergrund lenken. Die Tiefenwirkung wird durch das Schiff verstärkt, das sich entlang der Hauptachse bewegt.

Auf welcher Höhe die Kamera platziert wird ist natürlich von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang. Frosch- und Vogelperspektive zeigen das Geschehen auf ungewohnte Weise (siehe Abb. 10 und 11), sollten jedoch – ebenso wie der „dutch angle“, der gekippte Bildausschnitt (siehe Abb. 9) – mit Vorsicht genossen werden. Sinnvoll eingesetzt werden Aufnahmen aus diesen ungewöhnlichen Perspektiven, wenn zum Beispiel etwas aus der Sicht einer Person im Film selbst gezeigt werden soll, oder um eine besondere Stimmung zu generieren.

Ein Film, dessen Wirkung in hohem Maße auf dem besonderen Umgang mit Bildachsen und Perspektive beruht, ist „Der dritte Mann“ von Carol Reed (1949). Es ist einer der ersten Filme, in dem vielfach mit gekipptem Bildausschnitt gearbeitet wurde, was in Kombination mit der ebenfalls sehr prägnanten Lichtsetzung (große Kontraste zwischen Licht und Schatten) ein Nachkriegs-Wien gezeigt, das auf bedrohliche Weise aus den Angeln geraten scheint (siehe Abbildung 14). (Der Kameramann Robert Krasker erhielt für seine Arbeit übrigens einen Oscar.)

Bild 14: Eine der prägnantesten Einstellungen in Carol Reeds „Der dritte Mann“ mit auffällig gekipptem Bildausschnitt. (Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Kirch Media GmbH.)

Der goldener Schnitt

Aus der klassischen Proportionslehre stammt das Konzept des „Goldenen Schnitts“. Durchteilt man eine Linie, so soll sich das kleinere Teilstück zum größeren verhalten, wie dieses zur ungeteilten Linie, was ein Teilungsverhältnis von 5/8 entspricht (etwa 0,62). Auf eine Bildfläche angewandt mit einer senkrechten und einer horizontalen Linie, sieht das ganze aus wie in Bild 15. Wer sein (Haupt-)Motiv nicht mittig im Bild platziert, sondern dem goldenen Schnitt entsprechend etwas versetzt, erhält ein sehr viel spannungsreicheres Bild, das trotzdem ausgewogen komponiert ist. Da man beim Dreh allerdings selten ein Lineal zur Hand hat, hat sich in der Praxis die Drittelung durchgesetzt (im Englischen spricht man auch von der „Rule of Thirds“). Auch Horizontlinien und ähnliches sollten nach diesem Prinzip im oberen oder unteren Bilddrittel liegen.

Aber nicht nur die Bildfläche sollte beim Bildaufbau sinnvoll unterteilt werden, auch die dritte Dimension will berücksichtigt werden. Ein Bild sollte in der Regel mindestens in Vorder- und Hintergrund unterteilt sein, wenn nicht sogar in mehrere Bildebenen, sonst wird das dargestellte flach erscheinen (was natürlich auch ein erwünschter Effekt sein kann).

Bewegung

Bildachsen und goldener Schnitt sind Gestaltungsprinzipien, die genauso in der Fotografie genutzt werden wie bei Video. Doch während ein Foto nur einen Moment abbilden kann, handelt es sich bei Video um ein Bewegtbild-Medium – nur wer Bewegung in seine Bilder bringt, schöpft das volle Potential von Video aus. Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten, den Bildern "Beine zu machen".

Erstens: Das Motiv bewegt sich selbst. Dies ist wohl die einfachste Möglichkeit, Bilder zu dynamisieren. Halten Sie also nach Bewegung Ausschau und binden Sie diese in Ihre Motive mit ein. Fußgänger, Verkehrsmittel, Kinder, Hunde, Wolken, eine Zeitung, die von einem Windstoß erfasst wird – das Spektrum reicht von Alltäglichem bis zu poetischen Momenten. Gezielte Bewegungen im Bildausschnitt können den Aufnahmen auch Tiefe und Struktur verleihen, indem Bildelemente etwa aus dem Hintergrund in die vorderen Bildebene kommen, oder sich auf etwas zubewegen und somit den Zuschauerblick lenken. Einer der ersten Filme überhaupt stellt in dieser Hinsicht so etwas wie eine Urszene dar – „Die Ankunft eines Zuges im Bahnhof von La Ciotat“ (1895) zeigt in einer einzigen Einstellung genau, was der Titel verspricht. Die Kamera ist so positioniert, dass die Gleise diagonal durch den Bildausschnitt verlaufen, der Zug fährt von oben rechts in das Bild, bis die Lokomotive vorne links zu stehen kommt, woraufhin Passagiere ein und aus steigen. Ohne die Kamera zu bewegen (diese Möglichkeit hatte man damals noch nicht) haben die Brüder Lumière auf diese Weise maximale Dynamik in ihr Bild gebracht. Das Gegenteil davon passiert übrigens in dem schon erwähnten Film „Der dritte Mann“. In einer langen Einstellung geht die Hauptdarstellerin aus der Ferne vor bis sie im Vordergrund die Bildfläche wieder verlässt, doch ist von ihrer Vorwärtsbewegung kaum etwas zu spüren, da sie frontal auf die Kamera zugeht (Abbildung 17).

Bild 17: Nicht immer ist eine dynamische Bewegung erwünscht. Um das Moment des Wartens zu betonen verläuft die Bewegungsrichtung in dieser Einstellung aus „Der dritte Mann“ frontal auf die Kamera zu – so ist ein Vorwärtskommen kaum zu merken. [Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Kirch Media GmbH.

Wenn sich ihr Motiv nicht bewegt, dann kann sich – zweitens – ruhig mal der Bildausschnitt bewegen. In Maßen angewandt, bringen Schwenks und Zooms Dynamik ins Bild. Achten Sie jedoch darauf, dass diese gleichmäßig verlaufen und nicht verwackeln – es empfiehlt sich (wie stets) mit Stativ zu arbeiten. Mit etwas Übung lässt sich natürlich ein Schwenk auch mit einem sich bewegenden Motiv kombinieren, indem Sie zum Beispiel ein gehende Person mit einem Schwenk verfolgen. Führen Sie dabei die Kamera so, dass mehr Bildraum vor als hinter der Person ist.

Die dritte Möglichkeit, Bewegung ins Bild zu bringen, besteht in der Tat darin, die Kamera selbst zu bewegen. Im letzten Teil der Serie hatten wir ja schon das Schwebestativ besprochen, mit dem ruhige, gleitende Kamerafahrten möglich sind (etwas Erfahrung vorausgesetzt). In professionellen Produktionen werden darüber hinaus auch Kamerakräne und sogenannte Dollys (kleine Wägen auf Schienen) eingesetzt, Mittel die im LowBudget-Bereich selten zu Verfügung stehen. Doch auch hier lohnt es sich zu experimentieren – verglaste Fahrstühle, Rolltreppen, Autos, Skateboards und ähnliches können als Ersatz-Dollys zu durchaus spektakulären Bildern verhelfen (so zum Beispiel in Bild 16).

Tipps:

Soll ein Film vor allem im Internet gezeigt werden, empfiehlt es sich, hauptsächlich mit halbnahen oder nahen Einstellungen zu arbeiten, da die Bildinhalte einer Totalen in den kleinen Abspielfenstern kaum zu erkennen sind.

Erzeugen Sie Bildtiefe durch bewusste Bildkomposition.

Blicke und Sprache brauchen auch Platz im Bild -- wählen Sie den Ausschnitt entsprechend.

Auch wenn Sie keine Geschichte im strengen Sinn erzählen möchten: nehmen Sie ein Motiv möglichst aus unterschiedlichen Perspektiven und in unterschiedlichen Größen auf, um abwechslungsreiche Bilder zu erhalten.

Lernen Sie von Profis: Stellen Sie beim Fernsehen den Ton ab und achten Sie nur darauf, welche Bildauschnitte gewählt wurden, und wie die Bilder komponiert sind. Vergleichen Sie in dieser Hinsicht auch einmal die Kameraarbeit in einer typischen Reportage mit einem Spielfilm.

Der erwähnte Film „Der dritte Mann“ (1949) ist als DVD im Arthaus Verleih erhältlich.