Quelle: Die Skizze stammt aus dem Heftchen "Mikrofone", Deutscher Funkverlag 1948.

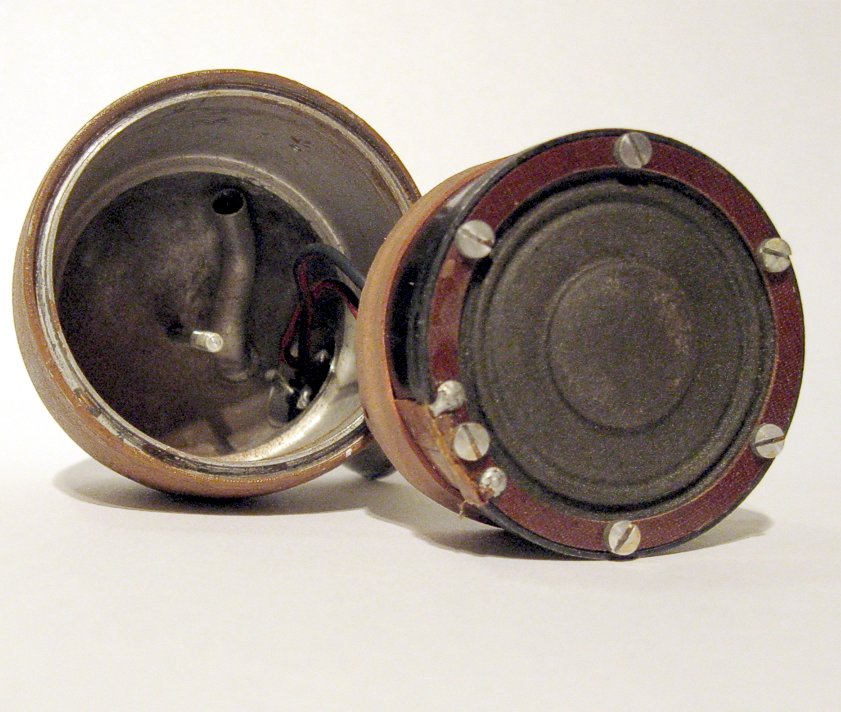

Angefixt durch einen Grillabend, bei dem Max Rabe auf einen mal das Thema wurde, machten mich diese Schallwandler neugierig. Ein erster kleiner Testaufbau brachte mir einen sehr nostalgischen Sound zu Gehör. Die Kohle wird durch Schallwellen in Schwingungen versetzt und ändert dadurch leicht seinen Widerstand. Damals in der Anfangszeit des Rundfunks war das für kurze Zeit der "Broadcast" Standard. ;-)

Ich habe keine Ahnung was man mit so einem ollen Mikrofon wirklich Anfangen soll, jede Mikrofonkapsel für wenige Cent besitzt einen besseren Klang.

Darum geht es mir aber nicht. Ich finde so ein Mikrofon ist eine Kunstform. Bei meinen Versuchen stellte ich fest, das der Klang sich sehr veränderte je nach Parametern der Speisung. Die Parameter der Speisung sind die Betriebsspannung (zu hoch = gibt es Funkenflug durch verbrennen der Kohle) und auch die Stromstärke. Damit lassen sich einige gewollte Nebenwirkungen der Kohle justieren.

Aber auch sehr entscheidend für den Klang ist der Aufbau der Mikrofonkapsel selber: Bauform (Rund, Oval, Eckig usw.), die Körnung der Kohle, die Dicke der Kohleschicht und natürlich die verwendete Membran. Hier gibt es nun unzählige Parameter die nicht alle getestet werden können.

Durch Zufall habe ich alte Patentschriften und Konstruktionspläne eines Reis-Mikrofons bekommen. Philipp Reis hatte 1860 damit das "Telefon" erfunden. Aber auch konnte diese Technik später die gewaltigen Senderöhren der Rundfunksender modulieren. Dazu musste dann die Kohle in der Anfangszeit mit Wasser gekühlt werden. Ich werde diese Reispläne mit modernen Materialien wie Seide und Nagellack optimieren (Seide in getränkten Nagellack ergibt eine vorzüglich steife Membran).

Laut Messungen eines alten Reismikrofons, ergibt einen recht linearen Frequenzverlauf zwischen 50-10.000 Hz. Aber wie schon geschrieben ist das nix besonderes mehr in der heutigen Zeit. Interessant für mich sind die Nebenwirkungen dieser Technik. Die Kohle macht was sie will, es gibt je nach Betriebsparametern wenig rauschen - starkes rauschen, wenig Verzerrungen - starke Verzerrungen und auch jede Menge Nebenwellen.

Meine Vorstellung eines Querstrommikrofon des 21. Jahrhundert geht noch weiter. Ich möchte damit auf modernen Studiostandart symmetrisch XLR und werde ihm noch einen modernen DSP spendieren.

Ein digitaler Signalprozessor (engl. digital signal processor, DSP) ergibt noch wahnsinnig neue Möglichkeiten. Hier kann massiv in den Klang eingegriffen werden. Dazu habe ich in den USA eine kleine Firma gefunden und einen DSP mit Entwicklungssoftware bestellt (gestern schon in Frankfurt gelandet und liegt nun im Zoll).

Der DSP Chip lässt sich per MAC und Win leicht programmieren und die akustischen Werte sind für ein Kohlemikrofon völlig ausreichend

•56-bit DSP Engine

•24-bit ADC/DAC conversion

•48kHz sampling rate

des weiteren ist er Mehrkanalig. Vielleicht kann man seine Ausgänge unterschiedlich programmieren (ist noch nicht ganz klar) also eine Menge an Klangexperimenten sind möglich.

Damit man mit seiner Sprache möglichst im optimalen Sättigungsbereich der Kohleschicht bleibt, habe ich noch Stilecht eine magische Röhre als Aussteuerungsanzeige geordert..... ein wenig Spaß muss einfach sein, mein Auge hört mit. ;-)

Jetzt bin ich noch auf der suche nach einem Sänger oder Sängerin in meiner Bremer Umgebung die bei erfolgreichen Zusammenbau und Programmierung mal ein paar wohlklingende Testtöne in die Kohle singt. Zur Zeit nehme ich Suzanne Vega (Toms Diner) aus einem Lautsprecher als Testsängerin, das ist aber aus rechtlichen Gründen dann nicht für die Öffentlichkeit.